THE BLUE Spirits インタビュー第18回は、株式会社Blue 代表取締役 木内正樹さん。

滋賀県ご出身で、近江商人の精神である「三方よし」を大切にされながら、長年にわたり不動産業界で信頼と実績を着実に積み重ねてこられた、誠実なお人柄です。笑うと、まるで少年のような笑顔で、親しみやすさと温かさがあふれ、多くの方々から愛され、信頼を寄せられてきたことがうかがえます。

社名である「Blue」には、それぞれの頭文字に想いを込めた独自のアプローチがあり、その背景にも深い理念が感じられます。

不動産業界を熟知しているからこそ、そこに新たな風を吹き込み、「お客様ファースト」の精神を貫くことで、業界にイノベーションをもたらそうとされている姿勢にも感銘を受けました。

そんな木内さんが経営している、湘南・江ノ島にある「Blue villa」にて、お仕事のこと、そして「Blue」についても、たっぷりとお話を伺いました。

お客様に誠実なサービスを提供したい。その想いから会社を立ち上げる

──まず、会社名である「Blue」の由来を教えていただけますか?

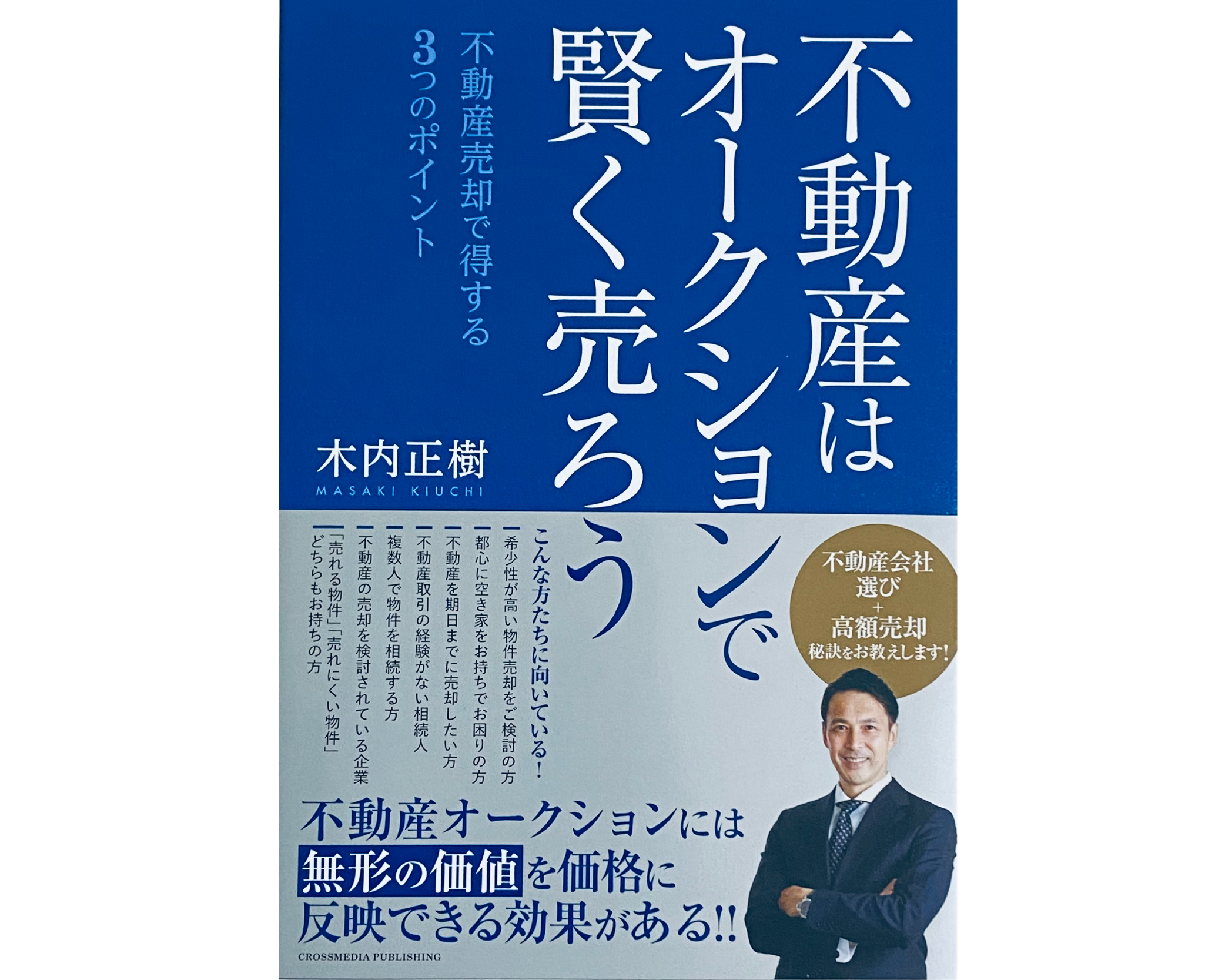

木内さん 私は不動産の仕事に長く携わり、オークション手法を用いての入札手続きも長年おこなってきました。入札は英語で「bid」とも言いますが、社名の一部に得意とする手法の頭文字「B」を採用することにしました。

不動産業界は実に利己的な営業マンが多く、実際、私も以前は大手不動産会社の所長職を担っていましたが、特に、業界全体に利己的な考えを持つ者が多いと感じます。その理由としては、高い売上げ目標やノルマ。営業マンに対するインセンティブ(報酬)がその要因に繋がっていると感じます。

これらの要因は、お客様の都合やタイミングに関係なく、情報格差があることをいいことに「今が買い時です」や「売り時なので今月末までに売りましょう」など、企業側の都合でのセールスとなり、利己的なセールスはプロ意識に欠け、成績のために推し進める不誠実な営業マンをよく見かけます。また、お客様側からも「騙された」と責める方もおられますが、価格が不透明であることもそのように捉えてしまう原因の一つとして考えます。

不動産業は、世の中で最も高額な商品に携わる仕事であり、お客様に必要とされるべく、不動産業界全体のステータスを上げていきたい。お客様が求めているのは、「自分にとって本当に必要なタイミング」であったり、多角的に検証された上での判断だったり、「今この経済状況だから買うべき」というような、もっと誠実なアドバイスが必要ではないか。そう考えたとき、「本当にお客様のためのサービスを提供したい」という想いが強くなり、私は独立を決意しました。

まさしく「ユーザー(User)ファースト」です。

「B(Bid)(Building)」

「l(Land)(Landscape design)」

「u(Urban design)(User first)」

「e(Estate)」

今までの経験で培った手法等で、お客様のことを第一とする不動産会社であるという意味を込めて「Blue」という社名としました。

──なるほど!頭文字からのBlueだったのですね。

木内さん オークション手法を用いている不動産会社は、実はまだそれほど多くなく、不動産業界における「ブルーオーシャン戦略」という意味合いもあります。

そしてもう一つ、「Blue」という社名には、個人的な想いもあり、私の出身が滋賀県。琵琶湖は「淡海」と呼ばれ、かつて滋賀の国名は「近江」。青い湖のブルーは、私のアイデンティティと紐づくものでもあります。

さらに、海が好きで、趣味がサーフィンであることなど、自分の価値観すべてがリンクして、社名である「Blue」には様々な思いが込められています。

──御社のホームページも拝見しましたが、「この業界にイノベーションを起こす」というメッセージがとても印象的でした。今日のお話をお伺いしていても、従来の“利己的なやり方”を見直し、業界全体をより良い方向に変えていこうとされている姿勢を感じました。

そこで改めてお聞きしたいのですが、具体的にはどのようなイノベーションを起こしていきたいとお考えですか?

また、不動産業界における課題として、「健全性」や「透明性」、あるいは「情報の非対称性」といったものを挙げていらっしゃいましたが、そうした現状に対して、どのようなアプローチを取っていこうとされているのかもお聞かせいただけますか?

木内さん 不動産業界は、宅建業法に基づきさまざまな規定が設けられています。そのうちの一つとして報酬規定があります。この規定にしても、昭和27年に制定されたルールからほとんど改正がないまま、現在に至っています。つまり、戦後間もない時期から、高度成長期を経て、地価や地域格差が大きく変化しても、当時の規定が変わることなく運用されています。

また、不動産業界には「情報の非対称性」という大きな課題があります。不動産を売買する機会が頻繁にあるわけではない一般の方は、物件価格の相場や適正価格がわからず、どうしても不動産会社に頼らざるを得ません。不動産会社は、その道のプロとして、適正な価格査定やアドバイスを提供する責任があります。

しかし、実際には市場の不均衡を生みます。

また、宅建業法では「売主・買主の双方の代理をおこなってもよい」とされており、仲介業においては、両手仲介から生じる囲い込みの問題。情報提供によるマッチングビジネスにつき、創業時のコストも少なく済むことから参入障壁も低く簡単に開業ができるなど、この業界におけるモラルの低下や不健全な体質につながっているのではないかと感じています。

全国にあるコンビニエンスストアの数は約5万5,000店、不動産の宅建業者はその倍以上の12万社もあります。競争が激しい「レッドオーシャン」な状態でもあり、トラブルや他の問題も少なくはありません。

こうした実態を描いたのが、ドラマ『正直不動産』で、あの作品はまさに今の不動産業界の問題をよく描写していて、共感するところが多いドラマでした。

現在、私たちは「不動産オークション」という手法をよく使うことがありますが、利点としては、複数の買い手が競り合い、設定して期間内で、より良い条件で売却できるという点です。難点もあり、取引のプロセスがブラックボックス化してしまい、「実は最初から買い手が決まっていた」といった、いわゆる“出来レース”のような取引が行われることも少なくありません。これは健全性にも透明性にも欠ける、不誠実な取引となります。

そこで私たちは、取引の流れを見える化した、Webでのオークションシステムを導入しました。売主であるオーナーには専用のIDを発行し、オークションの進行状況を把握できるようにしています。これにより、情報がクローズされてしまうような不安や、出来レースと疑われるような不正を防ぎ、誰もが納得できる健全な取引を実現しているのです。

そして当社のバリューは「“ありがとう”があふれる仕事を」であり、誠実さを追求することで業界にイノベーションを起こそうと考えています。

本当に困っている人に寄り添えるプロ集団

──素晴らしいですね。木内さんの誠実さが伝わってきます。

木内さん 当社は、不動産に関連する分野で活躍するプロフェッショナルを集め、不動産に関するお困りごとを本気で解決できる「専門家チーム」を編成しています。単なる業務の分担ではなく、「本当に困っている人に寄り添えるプロ集団でありたい」という想いのもと、チームづくりをしています。

私自身、不動産業界で30年のキャリアがありますので、不動産に関することであれば、広範囲で課題に対応する自信があります。

また、仲介業務やコンサルティング業務だけではなく、不動産オーナーとして、不動産投資もおこなっております。講師として、お声掛けいただくこともあり、今までの経験を活かし教壇に立たせていただいたりしています。日本では、義務教育の過程で不動産に関する知識を学ぶ機会がほとんどありません。

社会に出れば、誰もが家を借りたり買ったり、企業であればオフィスや工場、倉庫、などを保有することもありますが、不動産に苦手意識を持つ方も多く、少しでもお役に立てるよう、日々活動をおこなっております。

──そもそも、なぜ不動産業界へ入られたのですか?

木内さん 私自身、当初は建設関連の学校に進み、設計やものづくりに携わりたいという思いを持っていたんです。たまたま、最初に勤務した会社で、賃貸業や建物管理を行う会社で不動産の仕事を担当したことがきっかけでした。

その後、前職である中央三井信託銀行(現、三井住友信託銀行)のグループ会社で、不動産コンサルティング業務を担当。現在まで、不動産流通に関する業務を中心に仕事をおこなって参り、取引を終えた後に感謝されることも多く、不動産の仕事は天職だと思っています。

不動産業は人と人とのコミュニケーション

──木内さんにとって、不動産のお仕事は楽しいですか?

木内さん 不動産の仲介業に携わってみて感じたのは、この仕事は「人と人とのコミュニケーション」がすべてだということでなんです。お客様の話に耳を傾ける傾聴力も必要ですし、時にはトラブル対応も求められます。ですが、私はもともと人と話すことが好きだったので、その点についてはまったく苦にならなかったですね。

そんな中で、私のキャリアにおける大きな転機となった出来事があります。それは中央三井信託銀行大津支店の不動産担当を担っていた頃、不動産活用に関するセミナーを開催していた時のことです。

「不動産は持っているだけでは負担になることもあります。固定資産税がかかりますし、メンテナンスの手間もある。いわゆる“負の財産”とも言われることがあります。でも、きちんと活用すれば、それは家賃収入となり、立派な富の財産に変わるので、活用すべきですよ」──そんなセミナーを地域の方々に向けてお話していたんです。

遊休地を転用してアパートを建てるなど、「せっかくの資産を眠らせておくのはもったいない」と伝えていたのですが、あるとき参加者の方からこんな質問を受けました。

「それで、あなた自身は不動産運用をやってるの?」

当時の私は不動産投資をおこなっていませんでした。やってもいないのに人に勧めているようでは、説得力がありません。そこで私は、自分でも実際に不動産投資をして、その経験からの知識や体験をお客様に還元しようと決めたんです。

ちょうどその頃、祖母からの相続した財産があったこともあり、その一部とローンを組み合わせて土地を購入し、月極駐車場として運用することしました。不動産の知識と実務経験があったので、運用自体はスムーズに進み、返済も順調にいき、2物件目も購入することができました。そして、15年ほどで借入金も完済し、家賃収入という安定した資産基盤を築くことができました。

少しずつ増やし、現在は14物件を保有。FIREといえるかは分かりませんが、家賃収入で生活できるようになりました。不動産の仕事自体も面白いですし、人と関わることも好きです。

でも、それ以上に「自分自身が不動産のオーナーになって、実際に運用してみる」──そこにこそ、不動産の本当の魅力があると感じています。安定的な家賃収入が入ってくるというのは、やはり大きな価値ですし、時間のゆとりも生まれます。「不動産投資って、本当にすごく良いものだな」と心から思っています。

──逆に不動産で大変なことなどはありましたか?

木内さん もちろん、アパート経営には大変なこともありますよ。例えば、入居者からのクレーム対応や、アパートの設備トラブルなどです。電球が切れた、設備が故障したといった細かな作業やトラブル対応や共用部の清掃、草引きなどは、私自身が対応できない場合は専門会社に委託しています。遠隔地や複数保有となると、各種管理委託先と連携しそれぞれ外注することでカバーすることができます。

ただ、アパート経営で特に課題となるのが建物の劣化です。設備の老朽化や雨漏りなど入居者に迷惑もかかりますし、いざ発生すると多大な費用負担が発生します。だからこそ、事前に長期修繕計画をおこない、計画的な運用をする必要が出てきます。また、長期修繕計画を自分で立てることで、コスト管理をおこない無理のない賃貸経営を行っています。おかげさまで、各物件満室稼働で運用ができています。

──先ほどもお話に出ていましたが、転機となるような出来事やエピソードがありましたら、教えていただけますか?

木内さん やはり、私にとって大きな転機となったのは、先ほどお話したセミナーでの一言でしたね。

「あなた自身は不動産投資をしているんですか?」と質問されたことです。

不動産のプロならば、不動産運用で結果を出すことは当たり前です。「この物件は買です‼」と言っても、「良い物件ならなぜあなたが買わないの?」と感じられるはずです。そのため、自身では投資基準を設け、それぞれの投資判断をするようにしています。また、物件の目利き(デューデリジェンス)も重要です。物件選択の際、不動産の問題点を事前に察知し、隠れたリスクを見抜く力です。もしこのデューデリジェンスを怠って、問題のある物件を知らずに購入してしまうと、大きな失敗につながります。

例を挙げると、企業がM&Aで会社を取得する時、買収先の会社が保有する工場の土地が土壌汚染していたとすると、取得額以上の改良費用がかかったというケースもあります。これは、不動産が負の財産であったことを示します。

このように、表面的な価値だけでなく、隠れた問題をどこまで見抜けるかが、不動産購入において極めて重要なポイントです。知らずに安い物件だと思って買ってしまうと、瑕疵のある物件を掴んでしまい、結果的にメンテナンス費用が膨れ上がり、資金がどんどん減ってしまいます。だからこそ、不動産投資にはしっかりとデューデリジェンスの実施が欠かせません。

──それは実績に裏付けされた何か見るべきポイントがあるとか、意外と直感的なものなのでしょうか?

木内さん 意外に皆さん本能的に出来ておられることもあります。

先日、風水の専門家の方と話をする機会がありました。その方は不動産の知識は全くないのですが、物件に入ると空気の流れや「気」の状態で、たとえば鬼門の方角の場所はカビが生えやすかったり、どんよりした雰囲気があることを感じ取れるそうです。方位や地型、売れにくい物件には何か原因があることもあります。飲食店や店舗などで「ここは何をやってもダメだね」「テナントがよく入れ替わるね」といった物件も、もしかすると「気」の影響が関係しているのかもしれません。

もちろん、あえてそういった安価な物件に投資する場合もありますが、結局テナントがなかなか入らず、入れ替わりが激しいと、空室率が高まり、期待した投資効果が得られなくなることもあるのです。

一方、少々高くとも、人気が高い物件は、安定収入や希少性による価格の伸びなど、高値で売れることもあり、「高い=割り損」というわけではありません。「安い物件ほど評価は低く、良い物件ほど評価も高い」という不動産の基本的な見方も大切だと思います。また、経済学的な視点も重要です。新駅の開設や政府のまちづくり政策、地域の開発計画などは不動産価値に大きく影響します。

こうした情報にアンテナを張りながら、将来的にどこが伸びるのか、人気が集まるのかを見極めることも大切ですね。

直感的なことでいうと、実際に現地に足を運び、街を歩いてみて「ここはいいな」と感じた場所は、良い投資先になることが多いです。つまり、現地やその周辺に実際に行くことは大切で、自分が「いい」と感じる場所を選ぶことも、不動産投資の大事な部分です。

自分の直感と合わせて信頼のおけるプロに相談しましょう。

「三方よし」を体現すること

──木内さんがビジネスをする上で大切にしていることは何ですか?

木内さん これは弊社のパーパスにも掲げていることですが、やはり「ありがとう」と感謝の言葉をいただけることが何より大切だと考えています。「三方よし」という言葉がありますが、仲介業はまさにそれを体現することだと思います。売り手よし、買い手よし、世間よし、最近では「四方よし」の未来よし、という考え方もありますが、最終的に不動産を買って良かった、売って良かったと喜んでいただくことが、次の仕事や信頼につながると信じているので、私はそれを意識して仕事をおこなっています。

仲介業として、難しいところは、売り手と買い手が意に反する立場にあるという部分です。売り手は「できるだけ高く売りたい」、買い手は「できるだけ安く買いたい」となり、どちらの意向を尊重すべきかと判断に迷うところがあります。

中立の立場を保とうとしても、なかなか纏まりません。

ですが、それぞれの求める事項の整理や課題をしっかりと理解し、双方の問題解決に努めることで、成約に導くことができ、双方から感謝される瞬間、この仕事の達成感が私たちのモチベーションとなっています。

──その課題解決という部分で、やはり傾聴力というのがすごく必要になってくるんですね。そういう力はお仕事をされながら木内さんが獲得していったことなのでしょうか?

木内さん 不動産のご相談では、相続や係争、税金対策の他、さまざまなお悩みをお持ちの方が多く、幅広い年代のお客様からご相談を受けます。

特に年配の方や資産家、富裕層の方からは、不動産以外にも問題を抱えておられることも多く、そうした方々が何を求めているのか、どんな悩みを抱えているのか、本音の部分を聞き出すには時間がかかります。

新人の頃は、経験値が浅く自分の考えの押し売りと、営業のスピード感を重視するなど、一人で突き進む傾向でした。当時はとにかく走り回り、任された仕事を一早くこなすことに集中していたように思います。

でも今は、お客様が本当に何を求めているのか、どうしてほしいのかをしっかり聞き手に回ることが、最も大事なのだと気づきました。そして、「ありがとう」と言っていただくためには、必ず何かキーワードがあるはずです。そのためにも、十分時間をかけてお話を聞くようにしています。

茶道のおもてなしから学んだビジネスマナー

──深く聞くときに、何か心がけていることはありますか?

木内さん 私自身、お茶の文化からも多くを学んでいます。

茶の湯は、単に狭い空間で静かにお茶を飲みながらコミュニケーションするだけではありません。

「わびさび」や「無」の中にも、相手に何を伝え、何を伝えようとしているのか、その奥深い意味が凝縮されています。この茶道の考え方は、ビジネスにも通じるものがあると感じています。

客人のために設えられた空間は、とても落ち着け、亭主の思いをいろいろと汲取ることができるものです。

ビジネスシーンにおいても、言わなくても分かってほしいなと思うことは多々あると思いますが、商談相手がそれぞれの気持ちを上手く汲取ると商談もスムーズに進むことがあります。

茶道をとおして得たこととして、お客様が言わんとして求めるもの、これをどう汲取るかなのかと感じます。「君、よくわかっているね」と言っていただける営業マンでなくてはなりません。特に当社のスタイルはプライベートバンカーのような役割を担っており、一度きりの取引で終わるのではなく、その後も長くご相談をいただけるよう関係性を大切にしています。

米国では「友人にしたい三人」が、弁護士・税理士・ファイナンシャルアドバイザー(不動産エージェント)と言われています。資産を動かす際に重要な役割の職業と思いますが、日本において宅建士の地位は、そこまで高い位置づけではないと感じます。

その理由としては、業界のモラルの無さなどが原因ではないかと個人的意見として思っています。

そういったことから、私達は、お客様から常に頼られる存在となるべく、誠実な不動産コンサルティング会社として、信頼される会社を目指しています。

──すごく素敵ですね。今後の展開や、サービスを通じて広めたいことや、叶えたい世界などがありましたら、お聞かせいただけますか?

木内さん 現在、私が取り組んでいる業界の課題はいくつかあります。中でも特に問題視されているのが「空き家の増加」です。

現在、約1,000万戸もの空き家があり、7戸に1戸が空き家となっています。空き家は、見た目の問題だけではなく、治安の悪化や、雑草、防犯の面、火災、不法侵入や、不法投棄など、さまざまなトラブルを引き起こす原因となります。

空き家が増加する背景には、夫婦それぞれが実家を相続することで家が余るケースや、相続した家が共有物であるためにもめて処分できないケース、管理が困難で放置されているケース、安価で不動産会社が取扱ってくれないなど、色々な理由があります。特に地方で増加傾向にあり、社会課題となっています。

この状況は、宅建業法の報酬規程が大きく関係しており、地方の低廉な空き家を取扱った際に収受できる手数料は、物件調査や交通費に満たないこと多く、不動産業者が取扱いを避け、結果として空き家は増加の一途をたどる要因にもなっています。

人口減少も相まって今後も空き家の数は増え続けると予測されており、外国人移民者による活用案もありますが、治安悪化や地域住民との関係など、関連する次の課題も増加するのではと考えられます。

空き家の増加は、不動産会社だけが原因ではないものの、不動産会社が中心となって解決に取り組まなければ、この膨大な空き家問題を解決することはできません。

そこで私達は、この課題に真剣に取り組み、新たなサービスや仕組みを考案し、空き家問題の解消に貢献するべく取り組みを進めています。

──最後に、木内さんの青にまつわるエピソードをお聞かせいただけますか?サーフィンは若い頃からサーフィンをされていたんですか?

木内さん 私は海が好きで、以前からサーフィンができる海の近くに住みたいと憧れをもっていました。サーフィンを始めたのは二十歳の頃で、今でも時間があれば海に行っています。波に乗るだけではなく、波の音や風を感じ、ゆっくりと過ごす時間、サーフカルチャーが好きで、湘南でのデュアルライフのきっかけになっています。

──木内さんにとって、サーフィンの魅力は何でしょうか?

木内さん 動力を使わず、自然のエネルギーを感じながら楽しめるスポーツであり、波待ちの際、水平線を見ていると日々の喧騒から離れることができます。

うねりが来たら波に合わせてボードに乗る、それだけのシンプルなスポーツですが、簡単ではなく、私にとってはこの難しさとサーフカルチャーが魅力と感じています。

そして、長年の夢であった「海の近くに家を持つ」ことは、昨年実現しました。

──夢の実現おめでとうございます!達成後、次の目標や夢はあるのですか?

木内さん 新たな目標は、全国の47都道府県にそれぞれ物件を所有するというものです。

海も好きですが、山や湖も好きなので、好きな場所でBlue villaを建てていければと思っています。次に計画しているのは、今年あらたに北海道の美瑛に土地を取得しました。美瑛には「青い池」という名所があり、「Blue」にご縁がある街として、今まさにプランニングしているところです。

──最後に何かPRしたいことやメッセージがありましたらぜひ。

木内さん もし不動産投資を始めたいと考えている方がいらっしゃれば、不動産運用は決して難しいことではありません。小さな物件でも良いので、自分が「いいな」と感じた物件を運用し、まずは一歩踏み出して投資をしてみることが大事です。

不動産は運用すると、家賃収入が入り、将来の年金代わりにもなります。将来の見通しが不安な時代だからこそ、不動産で安定収入を築くことができます。固定資産税など維持管理コストはかかるものの、キャッシュフローが出る状態を保てば、不動産をとても良いビジネスだと考えていますし、堅実なビジネスがが不動産投資だと自信を持って言えます。是非ご相談ください。

木内さん、素敵なお話をありがとうございました。

株式会社Blue

代表取締役

木内 正樹さん

宅地建物取引士

不動産コンサルティングマスター

経営管理修士(MBA)

三井住友トラスト不動産にて、営業職および所長職を担う。

営業職時は不動産売買仲介業務を担当し、 全国売上No.1の実績を持つ。

所長職時は、リテール・ホールセールにおいて

相続、投資用不動産、開発事業、入札業務など多岐にわたるディールに関わり

2021年4月に株式会社Blueを設立。

現在は、仲介業務だけではなく、不動産売買の他に

不動産管理業務や不動産再生事業も手がける。大学院では、 不動産領域を専攻し

不動産市場の「健全性」「透明性」「情報の非対称性」などを研究し

不動産業界の信頼性向上のための情報を発信している。

Innovation

in real estate trading

不動産の新しいイノベーションの創造と可能性の追求

https://blue-re.jp/

湘南レンタルスペース Blue villa

『365日海の家Koshigoe』

https://www.instabase.jp/space/1932739023

著書『不動産はオークションで賢く売ろう』