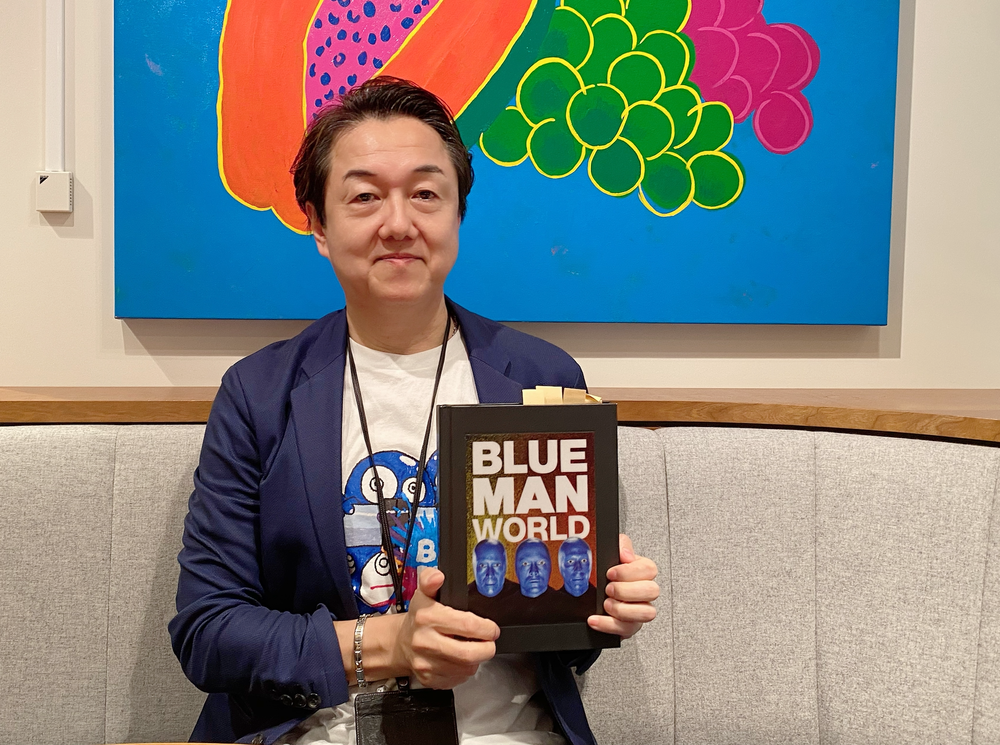

THE BLUE Spirits インタビュー第16回は、トリックスターエンターテインメント株式会社 代表取締役社長 新井勝久さん。

真っ青な顔の「ブルーマン」が、言葉を使わず、音楽で様々なパフォーマンスを展開する世界的エンターテイメントグループを日本に招致し、公演をプロデュースしているのが新井さんです。

ブルーマン界隈では「レジェンド」と称され、1999年から足かけ6年にわたり「ブルーマングループ」を追い続け、ついに2007年に日本での初公演を実現。以来20年にわたり、日本各地でブルーマンショーを開催し、私たちに感動を届けてくれています。

今回はそんな新井さんに、ブルーマングループと初めて出会ったニューヨークでの衝撃的な体験から、「日本にはブルーマンが必要だ」という想いの源泉となるお話、ここでしか聞けないブルーマンの魅力をたっぷりとお伺いしました。

「心の底から楽しい!」と思えた感動と、日本に絶対に持ってこよう!と決めて動いた日々

──そもそもなぜ新井さんがブルーマンを日本に呼ぶことになったのでしょうか?

新井さん 私は以前、広告会社に勤めており、当時のクライアントが通信会社さんで、社名が現在の『インボイス』へと変更されたのですが、その際の社章が青色だったんです。

ある日、インボイスの社長のご友人がそれを見て『ブルーマンみたいだね』とおっしゃったことがきっかけで、『ブルーマンって何?』という話になり、そこから “ニューヨークでとても面白いショーがある” という情報につながっていきました。

その流れで、社長から『上場の記念にそのショーに協賛したい』というご相談を、私が受けることになったのです。

広告会社は基本的にプロモーターではないため、本来であれば、プロモーターがブルーマンを招聘し、その上で広告会社が協賛を募る、という流れが一般的です。

しかし今回は、そもそも“ショーを呼ぶ”という前提からの話だったため、これまでにないチャレンジで、さまざまに動いてはみたものの、最終的には『これはなかなか難しい』という結論に至りました。

ただ、その旨を社長に伝えても、社長の熱意はまったく冷めることなく、『どうにかして実現したい』という強い思いを持ち続けておられました。

当時、会社の業績も非常に好調だったこともあり、『できないと言われると、むしろやりたくなる』という前向きな姿勢に後押しされ、話はさらに進んでいくことになったのです(笑)

ある時、話の中で『ところで、ブルーマンのショーをご覧になったことはありますか?』という話題になり、実はその社長は一度も観たことがないことが分かりました。 『観たことがないのに、なぜそこまで協賛に前向きなのですか?』という流れから、『それならば本場で観てみましょう』という話になり、私とその社長でニューヨークへ足を運びました。

ブルーマングループが生まれたニューヨークの劇場で、私たちは初めて本物のショーを観たのですが、二人とも心をわしづかみにされるような衝撃を受けました。 ショーを観ていたら、自分が子どもの頃に感じていた“無邪気に心から楽しむ感覚”が一気にフラッシュバックしてきたんです。 大人になるにつれて忘れてしまっていたあの感覚を、ブルーマンのパフォーマンスが鮮やかに呼び覚ましてくれました。 特に印象的だったのは、ショーのクライマックスで、大量のトイレットペーパーが客席の後方から放たれ、それに包まれるという演出。まるで自分がその中に埋もれてしまうかのような非日常的な体験は、大人になってからはまず味わえないものでした。 その瞬間、心の底から『楽しい!』と感じたんです。

この体験を経て、私たちは『この感動を、ぜひ日本の人たちにも届けたい』と心から思い、ブルーマングループの日本公演を実現させることを固く決意しました。 それが、すべての始まりでした。

──そんな体験があったのですね!

新井さん ただ当時、ブルーマングループはすでに世界的なメガヒットとなっており、世界中からオファーが殺到している状況でした。

実はブルーマンには、初期に日本人プロデューサーが関わっており、その方は元・劇団四季の出身で、日本とは縁(ゆかり)があったのです。

とはいえ、その頃はロンドンのウエストエンドなど、世界有数の都市からのオファーが優先されており、日本への展開は“もう少し先”という温度感で、なかなか本格的な話にはつながりませんでした。

そこで、あらゆる手段を尽くし、元ニューヨーク市長だったジュリアーニ氏のルートを使ってアプローチしたこともありました。 ですが、後からわかったのは、エンタメ業界の方々は“政治的なルートからのアプローチ”に最もアレルギーがあるということ。 『あれは最悪だったね(笑)』と後になって言われましたが、当時はできる限りの道を模索していたのです。

可能性が見えたかと思えばまた壁が現れ、越えたと思えばさらに壁が立ちはだかる。 そんな繰り返しの中で、社長の情熱が決して揺らぐことはなく、私自身も、何度も壁を越えていくうちに、次第に“壁に慣れて”いったような感覚もありました。

そして、ここまで積み重ねてきた年月を思うと、途中であきらめることは、自分たちがかけてきた時間や情熱すべてを無にすることになる――そんな想いから、『ここまで来たら、もう行けるところまで行こう!』と覚悟を決めました。

最終的には、約6年の歳月をかけて、ついにブルーマングループを日本に迎えることができたのです。

──そんなにかかったんですね。

新井さん そうなんです。ロンドン公演が一区切りを迎えるタイミングで、ブルーマングループのファウンダーの一人、そして当時、インターナショナル・エグゼクティブプロデューサーを務めていた方と、初めて正式にテーブルにつき、そこから本格的な話し合いが始まりました。

その場に至るまでに、実に約6年という歳月がかかりましたが、その1年後には契約を締結。さらにもう1年を経て、2007年12月1日、ついに東京・六本木で日本公演を無事にスタートさせることができました。

できる環境がある限り、やらないという選択肢はない

──いちばん最初に日本で公演された時はどんな反響でしたか?

新井さん ありがたいことに、ブルーマンに対する期待値は非常に高くて、日本でも多くの注目を集めていました。 日本では劇団四季さん以外、ロングラン公演が定着していないという背景があったため、最初から“ロングランをします”という形ではなく、あくまで“この期間限定で公演します”というスタイルでチケットを販売しました。すると、予想を上回るスピードで完売し、その後は『好評につき延長』を繰り返しながら、結果的に約1年間、完売公演が続く大きな成功を収めることができたのです。

日本でロングランが難しいとされている理由のひとつに、“話題性のある新しいものには飛びつくけれど、継続して劇場に足を運ぶ文化が根づいていない”というのがあります。

さらに、多くの観客が“誰が出演しているか”を重視して作品を選ぶ傾向が強いため、ブルーマングループのように“作品そのもの”で勝負する公演は、選ばれること自体がチャレンジでした。

だからこそ、マーケティングの手法には非常に力を入れ、ターゲットを変え、アプローチを変え、試行錯誤を繰り返しました。 公演の舞台となった専用劇場も、実は森ビルさんの再開発前の土地を、2年間限定の暫定利用として活用し、建設したものでした。

──それが六本木のブルーマンシアターですよね。

新井さん そうです。その後、森ビルさんから『再開発のスケジュールが少し遅れそうなので、しばらく劇場を使い続けられる』というお話をいただきました。 一度は2年間の公演で幕を下ろしましたが、あの劇場はもともとブルーマングループのために建てられた空間であり、ブルーマンを上演するのに最適な環境が整っていたこともあり、再演を決断するに至りました。

再演にあたっては、初演時にご協力いただいた多くの企業にご提案をしたのですが、『一度公演した作品をもう一度やっても、お客さんは来ないだろう』という判断から、いくつかの企業がプロジェクトから離れていきました。

それでも、私は6年間このプロジェクトを追いかけてきたからこそ、その期間を超える年月、公演を続けたいという強い思いがありました。

そして、再びその思いに共感し、支えてくださる新たなパートナーにも出会えたことで、再演が正式に決まったのです。

ただし、いざ始まってみると、毎日公演を行いながら集客を続けるというのは想像以上に大変なことでした。

満席の日もあれば、そうでない日もあり、手を変え品を変え、さまざまなマーケティング施策を講じながらの毎日でした。

そうこうしているうちに、東日本大震災が発生し、東京も大きな影響を受けました。電力供給の問題もあり、やむを得ず1ヶ月間公演を中止し、その後再開したものの、しばらくは客足が戻らない日々が続きました。

ちょうど同じ時期にスタートした、オリエンタルランドさんの常設公演『シルク・ドゥ・ソレイユ ZED』も、震災の影響を受けて打ち切りを発表したんですね。

ブルーマンは、再演は2年間の計画で進めていたため、『なんとしても2年間は走り抜こう!』という想いで、粘り強く続けました。

すると、少しずつ客足が戻り始め、最終的には初演の最後の3ヶ月間の動員を上回るほど、多くのお客様にご来場いただくことができたのです。

やはり地震などの影響があると、エンターテインメントはどうしても後回しにされがちですが、人々の“我慢”にも限界があります。その中で、私たちはうまくタイミングに乗ることができ、非常に良い形で再演を終えることができました。

──そのあとは、ツアー形式になっていきますよね。

新井さん ブルーマンは1991年にニューヨークでスタートした当初、客席数わずか300の小劇場で上演されていました。そのため、六本木の劇場(約900席)は、自分の中では少し規模が大きすぎると感じていて、500〜600席程度のキャパシティが適しているのではないかと考えていました。

そこで、条件に合う劇場を探そうと、さまざまな方面にアプローチを試みたのですが、候補が出ては消え、また出ては消え……ということの繰り返しでした。さらに追い打ちをかけるように、東京オリンピックの開催が決定し、その影響で劇場の確保が一気に難しくなってしまったのです。

2019年頃に、とても有力な候補地が見つかったのですが、最終的には別の案件に競り負けてしまい、大きな落胆を味わいました。しかしその後、コロナ禍が訪れ、“人を集めてはいけない”という状況になったため、結果的にはあの時に実現しなくてよかった、という思いに至りました。

私は、ブルーマングループを日本で実現させるまでに多くの苦労を重ねてきましたし、もともと舞台芸術に特別な関心があったわけでも、知識が豊富だったわけでもありません。

そんな私が心を打たれ、仕事と人生を変えるほどの衝撃と感動を受けたのが、このブルーマンというショーです。だからこそ、この感動を一人でも多くの人に届けたい――そんな強い想いがありました。

もちろん、面白さの感じ方は人それぞれですが、それでも“ぜひ一度は観てほしい”という気持ちはずっとあって、日本中の人々に届けたいという思いから、常設公演という形にはこだわらず、2019年には東京・大阪・名古屋でツアーバージョンを開催するという形に踏み切ったのです。

2019年のあと、もう一度2021年に公演を予定していたのですが、残念ながらコロナ禍の影響で開催が叶わなくなってしまいました。 2022年も、日本ではまだ感染症法上の分類が“5類”に移行しておらず、エンターテインメント業界全体の未来が見通しづらい状況が続いていました。

それでも私は、どうしてもブルーマングループの日本公演を再び実現させたいという強い思いがあり、当時すでにブルーマンが傘下に入っていたシルク・ドゥ・ソレイユに対してその想いを伝えました。

ただ、シルク・ドゥ・ソレイユもコロナの影響で一度オーナーチェンジが行われており、当面は常設公演の復活が優先事項だという状況でした。

そんな中でも『日本人にこそ、ブルーマンが必要なんだ』と繰り返し伝え続けた結果、“新たなバージョンでのツアー再開”という形での日本公演が決定しました。

そして、その新しいツアーは2022年、日本の仙台からスタートすることになりました。

当時、私たちは、東日本大震災の際にエンターテイメントとして直接的に力になれなかったことをずっと心に留めていました。

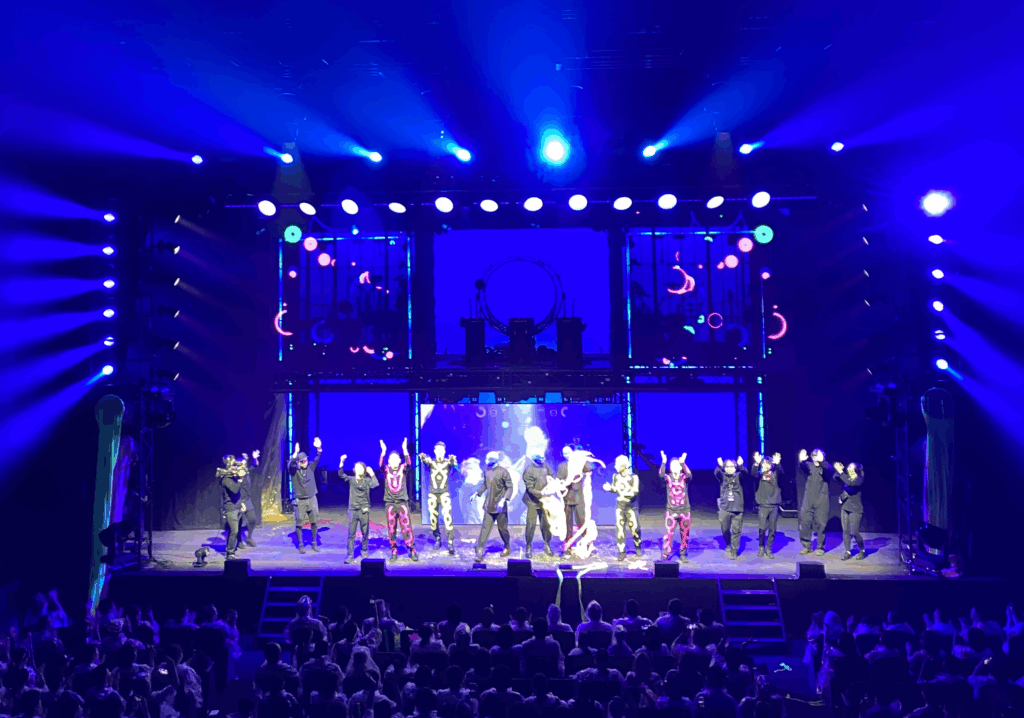

だからこそ、今回は『新しいエンタメの狼煙(のろし)を、東北から上げよう』という想いで、ツアー初日の会場を仙台に決定して、その後、東京・名古屋・大阪・福岡と、全国5都市を巡るツアーを開催しました。

このブルーマンのツアーは、その後も継続され、2024年、2025年にも開催して、現時点では、来年もやるということで計画しています。

鎧を取って、真の自分を解放する

──新井さんにとっては、なぜ日本人にこそブルーマンが必要だと思われているのでしょうか?

新井さん コロナ禍では、見えない恐怖に対する不安や、日常生活に多くの制限がかかるなかで、人々の気持ちも次第に縮こまり、閉ざされていきましたよね。

人は大人になるにつれて、自分を守るために少しずつ“鎧”を身につけていきます。それは生きていくうえで必要な防御でもありますが、気づけばその鎧の重さに、身動きが取れなくなってしまう――。

ブルーマンショーは、その鎧をひとつずつ脱いでいき、“本当の自分”を解き放つ、そんなメッセージを込めた作品でもあるんです。

だからこそ、コロナというウイルスにより未来が見えず、不安で不透明なあの時期に、私はこのショーで人々の心をちょっとでも解放したいと思ったんです。

けれども、2022年に公演を決行することには、社内でも『時期尚早ではないか』という反対の声が多くありました。

実際にはタイミングとしては確かに早かったのですが、「市場や世の中の気持ちが熟すのを待つのではなく、私たちのショーが “解放のきっかけ” になればいいのではないか」と、開催を踏み切ったんです。

ブルーマンショーはお客様を巻き込むライブ感が魅力のひとつですが、それが感染リスクにつながるのではという不安の声もありました。 また、来日スタッフの感染リスクへの懸念など、これまでには想定しなかった課題も数多くありました。

それでも実際に開催してみると、お客様からは1件のクレームもなく、足を運んでくださった皆さんが「観たい」「解放されたい」と心から思ってくださっていることを実感しました。

エンターテインメントは、ウイルスを無くすことはできないけれども、自分たちのショーを通じて元気になるとか、日常を取り戻す、というきっかけを、みなさんも作りたいと思っていたはずなので、ブルーマンショーを開催することでそれを取り戻してもらいたい。そんな思いがありましたね。

周囲が時期尚早だろうという中で、私が働きかけて開催したのですが、シルク・ドゥ・ソレイユの人たちには「新井はサムライだ」と言われて、日本人魂としてやるんだ、と。

確かに、2022年のブルーマングループの興行は厳しかったけれども、そのあとシルク・ドゥ・ソレイユが開催されたら、大成功だったんです。それは、私たちが口火を切り、“空気を変えた”ことで、再び人々がエンターテインメントを楽しめる流れが戻ってきた。そう感じています。

どんな時でも、“観に行きたい”と思ってくれる人がいるならば、私たちはその想いに応えたいですね。

──新井さんの原動力はなんでしょうか?

新井さん 私はブルーマンというショーを、本当に心から素晴らしい作品だと思っています。 たとえ観客が少なかった日があっても、その舞台を目にすると、不思議と自分の中に勇気が湧いてくるんです。それが、それが一番の源泉なんです。

興行的に厳しい状況や、思いもよらない障害が立ちはだかることもあります。

でも、ブルーマンのショーがある限り、『きっと乗り越えられる』と思える自分がいるんです。

だから自分が、これは乗り切れるかなとか、迷いそうになる時に、あのショーを観ると「大丈夫」と思えるんですね。それがブルーマングループのすごいところなんです。

そして、何よりそれを自分自身が“やりたい”と思ってやっているし、そこを信じなかったら、そこに源泉がなければ、自分がエンジンになれないじゃないですか。

だから、私はあのショーに出会えて本当によかったと思うし、あのショーをうまく伝えられていないとしたら、私に責任があるのかなと思っているので。

だからこそ、私自身もブルーマンを観て、元気になれる。その繰り返しですね。

──誰よりもブルーマンに惚れ込んでいるんですね。

新井さん もちろん、ブルーマンを好きな人、これまで関わってきた方々はたくさんいらっしゃると思います。でも、私にとっての源泉は、ブルーマンに出会えて、苦労して実現させて、まさか自分がエンターテインメントの世界で、作品をプロデュースしたり、公演を運営するような人生になるとは、ほんの1ミリも想像していませんでした。

だけど、ブルーマングループと出会ったことで、私の人生そのものが変わっていったんです。

だからこそ、それを誰かに伝えたい。まさに伝道師なわけですよ。いわばエバンジェリストとして、どうすればこの魅力を届けられるのか、いつも考えています。

その役割を果たすには、内側に“信じられる源泉”がなければ、自分自身を動かすモチベーションにはならないと思うんです。

もちろん、ここまでの道のりにはたくさんの困難がありましたよ。でも、どんな仕事にも困難はつきものですよね。 大切なのは、それをどう乗り越えていくか。私にとってはそれが、ブルーマングループだったのです。

ブルーマンショーから、毎回受け取れるメッセージがあるので、常にショーを見ることでそれを体感できます。

これまでに1000回以上、観てきましたが、それでも毎回「なんて素晴らしいんだろう」と心から思える。

私にとって、源泉を確かめる手段は、いつだってショーを見ることなんです。

──新井さんのサムライ魂は、小さい頃からあったのですか?

新井さん いや、ないと思いますけどね(笑)

ただ、私は、常に“ブルーマンを実現するために”という視点で判断を重ねてきました。

だからこそ、ブルーマンに関しては一切の妥協をせず、決して引かない。

開催できる可能性があるなら、どんな状況でも“前に進む”という選択をしてきたんです。

でも、こうした覚悟や姿勢は、もしブルーマンに出会っていなかったら、きっと自分の中には芽生えていなかったかもしれない。

ブルーマンという存在に出会ったことで、自分自身も変わったと思うんですよ。

まさか、自分が会社を経営するようになるなんて、以前の私は考えたこともなかったですからね。

──会社を立ち上げるきっかけはあったのですか?

新井さん もともとは、インボイスさんとともにスタートしたプロジェクトでしたが、その後、いわゆるマネジメント・バイアウトという形で事業を引き継ぎ、完全に独立した会社として再出発したのが、もう15年ほど前になります。

ただ、それは“自分が会社を立ち上げたかった”という動機ではまったくなくて、すべては、ブルーマンにとって最善な判断、チョイスをした結果なんです。自分が会社を興したかったとか、そういうことではなくて、そうせざるを得なかった。ブルーマンのために、自分にできる最良の方法を選び続けた結果が、今につながっているのだと思います。

──本当にブルーマンのために存在していらっしゃるような方ですね。

新井さん 私はブルーマングループを生み出したわけではありません。

けれど、ブルーマンショーの素晴らしさに心から共感した一人として、強い思いを持って関わっています。

ブルーマンは、言葉をがないショーですし、もちろんブロードウェイやウエストエンドの素晴らしいミュージカルもたくさんありますが、言語の壁が、時にはバリアになってしまうこともあります。

その点、ブルーマンには言葉の壁が一切なく、誰にでもダイレクトに“伝わる”という、非常に稀有な魅力があります。だからこそ、日本で観られる機会をつくることができれば、エンタメに関心を持つ若い人たちにとっても、「こういう仕事に関わってみたい」と思うきっかけになったり、 「いつか自分もこんなショーをつくってみたい」と夢を抱くきっかけになれるかもしれません。

実際、誰もが簡単にブロードウェイやウエストエンドに足を運べるわけではありません。 だからこそ、海外に行かずして、本場の空気感や、現地のショーの雰囲気を再現できるというのは、言葉がないゆえだと思いますね。

──改めて新井さんから見た、ブルーマンの魅力とはなんでしょうか?

新井さん 本来、ショーの楽しみ方というのは人それぞれですし、どう感じるか、どう受け取るかは観る人に委ねたい――それが私の本音です。 ブルーマングループは“言葉のないショー”ですから、そこにこちらから言葉を加えること自体、少し違うのかもしれないとも思います。

けれど、あえて私自身の思いを言葉にするならば、ブルーマンという“非日常”の世界の中で、自分自身を解き放つような感覚があるんです。日々の生活の中では、理不尽なことや、生きづらさを感じる場面が年々増えているように思います。 だからこそ、ショーを通じて、ほんのひとときでも心から“自分を解放できる時間”を持てるというのは、とても大切なことだと感じています。

ブルーマンは言葉をしゃべってないのに、なぜかお互いの会話が積み上がっていって、心が通じ合う。この感覚こそが、コミュニケーションの本質なのではないでしょうか。この感覚を持っていたら、人とは誰も争わないと思うんです。

私が初めてブルーマンを観たとき、両隣りのまったく知らない人たちが、いつの間にか“仲間”のように感じられていたんですよね。

本来、電車でも劇場でも、隣に人がいても、物理的な距離は近いけれども、心理的な距離は遠いのが普通です。

でもブルーマンの劇場の中にいると、ブルーマンのショーを“一緒に体感した仲間”という一体感が生まれるんです。

それは、ブルーマンと観客が一緒にこの空間を“つくりあげる”という、他にはない唯一無二のショーだからこそ、感じられるものなのだと思います。

そんなふうに、隣の人が知らない人であっても、心がつながるような体験をしていただけたら、嬉しいことですね。

──ブルーマンは新井さんとって、どんな存在ですか?

新井さん もはや自分にとって“なくてはならない存在”ですね。

ブルーマンショーの最後のシーンで、彼らがDNAの中へと消えていくんですね。

それは、“ブルーマンがあなた自身の一部になる”というメッセージだと、私は受け取っています。

まさにその通りで、私自身も今では、DNAレベルでブルーマンとつながっている、そんな実感があります。

2016年にブルーマングループがシルク・ドゥ・ソレイユの傘下に入ってから、長年ともに歩んできた仲間たちが離れていき、新しい仲間たちとまた出会い、そしてまた別れ……ということを繰り返してきました。

中には、「ずっとここで働きたかったけれど、やむを得ず離れなければならなかった」という人たちもいます。

でも、彼らはブルーマンに対して熱い思いを持ち続けていて、私には「その思いを引き継いでほしい」というメッセージを託してくれたように思っています。

だからこそ、私は簡単にはやめられない。

ブルーマングループも30年以上経つと「もう賞味期限が過ぎているのでは?」と思い始める人もいらっしゃるけれども、私はそうは思いません。

ブルーマングループの持つポテンシャル、メッセージは、まだまだ人々に伝えていけるし、ブルーマンのことを知らない人もたくさんいます。

ましてやアジアではまだまだ全然知られていないので、そこへのポテンシャルというのはものすごいあると思っています。

そして、ブルーマングループのファウンダーたちは、2016年に経営から離れ、現在は作品や運営に直接携わっていません。彼らと直接仕事をしてきた人間は、今やごく限られた存在です。

私はその数少ない一人として、彼らから受け取った“DNA”を確かに体の中に持っていると感じています。

そのDNAをどう次のフェーズへと進化させていけるか。

ブルーマングループに関わってきたすべての人々の思いは、今も私の中に生きています。それは重荷ではなく、むしろ原動力。だからこそ、私は簡単にはやめられない。

──やめたいと思ったこともないですか?

新井さん (即答)ないです。

ショーを観る人生になって、圧倒的に生活が豊かになった

──ブルーマングループをまだ観たことがない方にメッセージはありますか?

新井さん まずはとにかく一度は観てほしいですね。

たとえ見ていただいた後に、思っていたほどではなかった、とか、期待値が高くて期待値以下だった、と言われても、全然いいんです。

でも、“観てもらわなければ、何も始まらない”。

そしてブルーマンをきっかけに、ほかのショーや舞台にも興味を持ってもらえたら、これほど嬉しいことはありません。

特に日本では、男性が劇場に足を運ぶ機会が少ないのが現状です。だからこそ、ブルーマンが最初のきっかけになれたらいいなと思っています。

かつての私自身がそうだったんです。舞台やショーとは縁遠かった人間が、今では「ニューヨークに行くんですけど、どんなショーを観たらいいですか?」「ロンドンでおすすめはありますか?」と尋ねられて、「これと、これと、これを見た方がいい」と言える立場になっているなんて、当時の私にはまったく想像できませんでした。

今、自分の経験や知識を考えると、圧倒的に生活が豊かになりましたね。

作品ごとの違いや魅力がわかるようになり、世界の広さや奥行きを感じられるようになった。

ショーを観ることで得られるなら、これほど素晴らしいことはないんじゃないかな。だから、その機会を特に日本の男性に持っていただきたいなと思っています。

日本の女性は、もともとエンタメに対するスイッチを持っていらっしゃるから、劇場に行けばすぐに楽しむスイッチが入るんですね。

でも、日本の男性は「自分のスイッチがどこにあるのか」を探しているうちに、ショーが終わってしまうことが多い。それって本当にもったいないと思うんです。だから、特に男性には、“自分の中にあるスイッチ”を見つけるきっかけとして、ぜひブルーマングループを観てみてほしい。

ブルーマングループのショーを長く続けてきて、心から嬉しいと感じる瞬間があります。たとえば六本木での公演のときに中学生だったお客様が、15年の時を経て、今度は自分の子どもを連れて観に来てくださる。

昨年の夏も「自分が中学生のときに観ました」「小学生のときに観て衝撃を受けたので、今度は子どもに体験させたくて」と、家族で来てくださった方々がたくさんいました。

そんなふうに、かつて自分が受け取った感動を、大人になって自分の子どもに届けたいと思ってくださることは、こんなに嬉しいことはありません。

その体験がきっかけとなって、今度はその子どもたちが、「シルク・ドゥ・ソレイユを観てみたい」「宝塚にも行ってみたい」「歌舞伎を体験してみたい」。そういう感動が連鎖していったら、すごくいいなと思っています。

──新井さんは、ブルーマンを通してどんな世界になったらいいなと思いますか?

新井さん 今、世界では「分断」や「対立」が、あまりにも顕著になってきています。

国と国、人と人、さまざまな場面で意見がぶつかり、争いが起きていますよね。

だからこそ、私が心の底から願うのは、最終的には世界平和です。

それは、みんなが少しずつ意識しないと、維持できないものだということを、最近すごく痛感しています。

戦争や紛争のある場所には、エンターテインメントは存在できません。

笑いも感動も、明らかに平和のもとに成り立っているから、これが維持できれば、紛争は起こらないんだということを信じています。

そのためにはみんながショーを通じて笑顔になることが大事なこと。そんな「笑顔の連鎖」を生み出していくことこそ、いまエンタメが果たすべき、とても大切な役割だと感じています。

もちろん、そういうテーマで見に来てくださいという発信はしないですけど、究極はその意識ですね。

ショーができる環境がある、イコール、平和であるということなので、私はその環境を提供して続けていきたいですね。

──最後に何かPRしたいことやメッセージがありましたらぜひ。

新井さん シンプルに、ブルーマンショーは面白いから、ぜひ一度は観てほしい。

2025年の夏も、新宿・歌舞伎町にてブルーマングループのショーを公演いたします。もし夏休みに機会がありましたら、足を運んでいただけたら嬉しいです。

そして今後も、もっと多くの方にブルーマンを体感していただけるよう、さまざまな工夫を凝らしながら、日本全国でご覧いただける環境を整えていきたいと考えています。

もしどこかでブルーマンに出会える機会がありましたら、どうかその“瞬間”を、一度体感してみてください。きっと、心に残る何かを持ち帰っていただけると思います。

新井さん、素敵なお話をありがとうございました。

トリックスターエンターテインメント株式会社

代表取締役社長

ブルーマングループジャパンツアー

総合プロデューサー

新井 勝久さん

【トリックスターエンターテイメント】

https://www.tricksterenter.jp

【BLUE MAN GROUP】

https://www.blueman.jp/