THE BLUE Spirits インタビュー第11弾は、社会福祉法人 藍。藍染め工房を先代の竹ノ内睦子さんと障害者の方が二人で立ち上げたところからスタートし、世界各国でも藍染めの展示会を開催。現在では下北沢に旗艦ショップ「ファクトリー藍」と三軒茶屋に「アンシェーヌ藍」というフレンチレストランを中心に、障害者の方が誇りを持って働けるような場を作り、事業を展開されています。

創業者からの意志を引き継ぎ、障害者の方々が自立できるよう尽力されている理事長の大野圭介さん、理事の中澤美和さんに、これまでの軌跡や、藍染めの魅力、そしておふたりにとっての「青」のお話をたっぷりとお伺いしました。

〜障害者の方々の夢を実現させる〜

そして誇りを持って生きること

──社会福祉法人藍という、藍に込めた思いをまずはお聞かせいただけますか?

大野さん 私たちの法人は今年で41年目を迎えるのですが、ここを立ち上げた先代の竹ノ内が障害者の方と出会いまして、「竹ノ内さん、私、働くところがないんだけど、どこか雇ってくれないかな」と相談されて、「じゃあ私たち二人で何か事業を始めよう」とスタートしたのが始まりです。

障害者や健常者といったことは関係なく、誰にでも認められて、誰もが欲しがるものを作りたい。では何で勝負するか?と二人で考えたところ、日本の伝統工芸である藍染めに着目し、『藍で勝負しよう。藍でいい作品を創り、世界に認められるようなものを作り出していこう』そんな想いで、藍染めを徳島に勉強に行きました。

二人とも藍染めが好きだったこと、日本の伝統工芸を守り、継承していきたい、日本の文化は大事にしたい。そんな想いが竹ノ内にはすごくあったようです。

竹ノ内の持論なのですが、どんなにたくさんの色があっても、最後は『藍色』に戻ってくる。藍染めは日本の心のふるさとであるから、それを法人の名前にもしようと、当初は藍工房という名前でスタートし、その後、社会福祉法人藍となり、現在に至っています。

──その後、大野さんに引き継がれていくわけですが、大野さんに後継者として白羽の矢が立った経緯をお聞かせいただけますか?

大野さん 竹ノ内の想いが “障害者の方々の夢を実現する”ことであり、それがライフワークでもあって、障害者の方々に経済的な自立をしてもらいたい。そのためには高いお給料をお支払いしたい、というのが一貫した考えだったんです。その考えをずっと引き継いでいたのが私でした。私も竹ノ内とまったく同感で、障害者の方が経済的な自立をして、親元から離れていく。

そのためには障害年金ももちろんいただいていますが、それ以外にここでたくさんいい作品を創って、高い工賃を稼ぐことができれば、みんながひとり暮らしをしたり、親元から離れることができるという経済的な自立、ゆくゆくは精神的な自立につながっていくと思います。そういう思いを私も持っていましたので、竹ノ内から私が引き継ぐことになりました。

──“障害者の方々の夢を実現させる”ということが、コンセプトとしてあるかと思うのですが、一人ひとりの夢、みなさんがこういうことをしたいといったような夢を語られているのですか?

大野さん そうですね。夢も大きな夢、小さな夢、それぞれいろんな夢がありますよね。

「私、死ぬまでに熱海の温泉旅行に行きたいんです」という夢もあります。それすらできない方もいっぱいいらっしゃるので、それが彼女にとっては夢なので、じゃあ一緒に行きましょうと言って竹ノ内が連れて行ったり。それこそ、知的障害の方が「竹ノ内さん、私、フレンチレストランのウェイトレスになるのが夢なんです」とおっしゃっていて、じゃあうちの事業所でフレンチレストランを作りましょう、とアンシェーヌ藍ができたり、そういう夢をいろいろ叶えてきた人なんです。

──「アンシェーヌ藍」はそういところからスタートしているのですね。

大野さん そうなんです。他にもファミリーレストランで働いていた障害者の方がいたのですが、そこをクビになってしまって。

「竹ノ内さん、クビにならないレストランで働きたいんです…。」そういういろんな思いがあって、アンシェーヌ藍を立ち上げたました。なので竹ノ内は、障害者の方が持つ夢を実現するのが私の夢ですと言っていました。

──他にもこんな夢を形にしてきた、といったようなお話があったらお聞かせいただけますか?

大野さん けっこういっぱいあるんです。海外進出もそうです。以前、藍工房USAというのがあったのですが、アメリカに住みたい、外国に住みたいという障害者の方々がいらっしゃったので、アメリカのオレゴン州に工房を作って、半年ぐらい交換留学生のような感じで、現地に半年ぐらい行って、また日本に帰ってくる。1980年代に作ったのですが、そこにはたくさんの方たちが行きましたね。

あとは海外で自分の展示会やりたいんです、とか、国内でも展示会やりたいんです、という方がいたら、銀座のギャラリーで開催したり、それこそ海外のいろんなところで展示会もやってきました。

竹ノ内自身が海外に興味があったというのもありますが、みんなが自分の作品をもっと多くの人に見てもらいたいという希望があったので、その夢を叶えましょう、といろいろな海外に行きましたね。

──いざ海外でやるとなると大変ではなかったですか?

大野さん 大変です(笑)。でも竹ノ内は、人を巻き込む力がすごい強くて。それこそ行動力があって、一緒にタクシーに乗っても、「運転手さん、私、こういう土地を探してるんだけど、誰か知ってる人いないかしら」といったようなアクションを起こすと、けっこうリアクションが返ってくるので、本当にこの40年の間に竹ノ内の理念に賛同してくださった方々がたくさん応援してくれて、海外にこういうツテがあるからここに行ってみたら、とか、そういうのはたくさん見てきました。

──そういったお話の中で、特に思い出に残っているエピソードや、印象に残っている出来事などはありますか?

大野さん 2011年に東日本大震災があった時は、竹ノ内や利用者さんも心を痛めていて。世界各国から日本にいろいろな物資などを送ってもらいましたよね。何かそのお礼をしたいね、と利用者さんから声が上がり、ニューヨークの国連本部で「ありがとう」というメッセージを作って展示会をやりましょうという企画が持ち上がったんです。

でも、そんなこと誰もできないと思っていました。ツテも何もないですしね。しかもニューヨークの国連本部なんて・・・と思っていたらですね、当時、安倍総理の桜を見る会に、社会貢献しているということで、竹ノ内を呼んでいただいて参加したんです。その時に菅官房長官がいらっしゃって、竹ノ内は誰とでも気軽に話すので、「菅さんね、私たちニューヨークの国連本部で世界各国の方々にお礼を言いたいから、何かそういう場を作ってくれませんか」と頼んだんです。

本来だったら相手にされないことの方が多いと思うのですが、菅さんがすごいいい方で、その後いろいろと動いて力を貸してくださり、ニューヨークの国連本部で2013年に、藍染めの展示会をやることができたんです。その時、NHKも取材に来てくれて、藍染めで「ありがとう」とか「Thenk you」とか、世界各国の言葉でありがとうを作ったものを、バーンと飾って、お礼を伝えることができました。

ニューヨークで行われた国連本部のレセプションには、障害者の方やスタッフも含めて40人ぐらいで参加してきました。私は都合がつかず行けなかったのですが、そういった大きな夢も実現してきましたね。

──それはすごいですね。竹ノ内さんには、人に影響力を与える力があるのでしょうね。

大野さん そうですね。藍工房を立ち上げて2人でやっていた時も、協力者がいっぱい現れて、あれよあれよという間に、いろいろな方が応援してくれたというのは聞いています。

──どうしてそんなに、すぐに協力者が現れたのでしょうね?

中澤さん やっぱり熱い想いがあって、それに対してちゃんと行動力もあったということでしょうね。

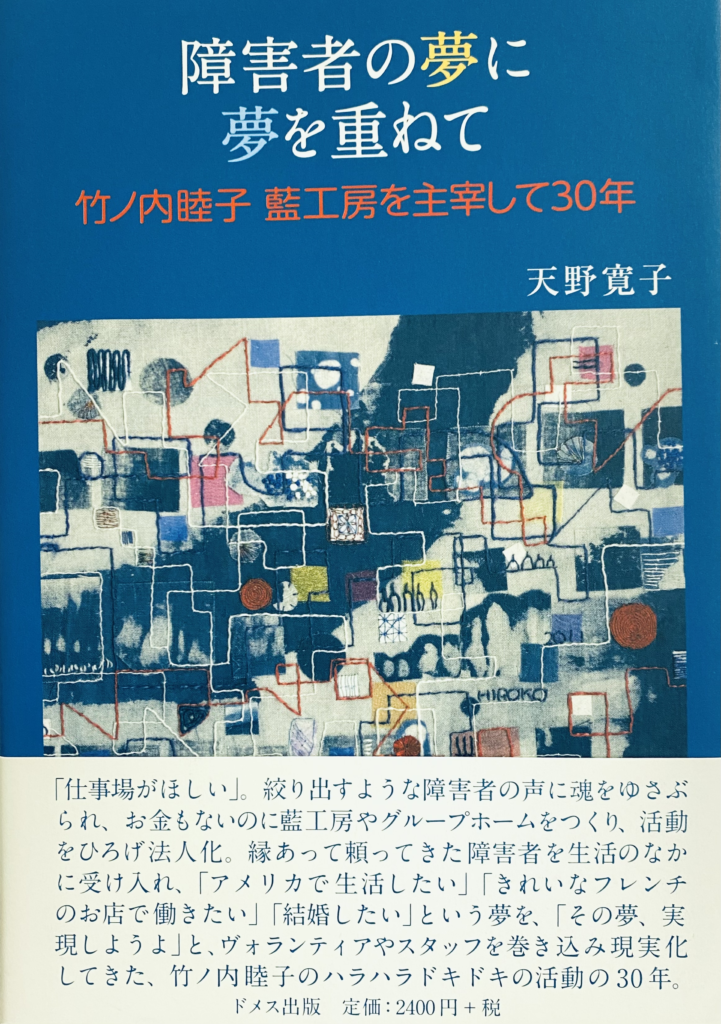

その歴史をまとめた本があるのですが、その中で、始めた当初からのことがすべて書いてある、30年史のような本があるんです。

──竹ノ内さん自身の夢が、そういう社会を作っていく、ということだったのですね。

大野さん まさにそうなんです。30年史のタイトルが『障害者の夢に夢を重ねて』というもので、障害者の夢が竹ノ内の夢でもあるので。

──大野さんの今の夢は何ですか?

大野さん 私も竹ノ内から夢を引き継いでいますが、障害者の方々の「自立」というのが一つのキーワードです。でも何をもって自立というのかは、それは健常者をもってしてもなかなか分からないですよね。経済的自立とか精神的自立という言葉があるので、少なくとも自分の力で生きていくということが自立なんだろうなと私は思っていまして、自分の力で生きていくという意味では、やはりお金は自分で稼ぐということはすごく大事なことだなと思ってます。レストランで働いてる方々も、ここにある工房で働いている方々にも、たくさんのお給料をお渡ししたいと思っています。

障害福祉のこういったB型事業所は、全国に1万数千ケ所あるのですが、平均の工賃でだいたい1万6000円ぐらいと言われてます。それだと障害年金が6万6000円ぐらいもらえてますけど、ぜんぜん余裕のある生活ができないので、月10万円ぐらい皆さんにお渡しできるようになったらいいなと思っていますし、そういうベースを作りたいですね。

──中澤さんの夢は何ですか?

中澤さん 私ももちろん障害者の方々に自立してもらいたいという思いを持ってやっていますが、一方で生きがいとか、障害がある方もない方も同じですけれども、一度きりの人生を、その人なりの幸せを感じて生きてほしいなという思いがすごく強くあります。

なので、やりがいや生きがいを持って生きることですとか、日々、自分のやってることが楽しいとか、ワクワクするとか。

あとは誇りですね。障害を持っていると、やはり自分なんて‥という思いがどうしても強くなりがちなんですけれども、そうではなくて、自分だってこういうことができるとか、楽しむことができるんだっていう、ハッピーな気持ちになってもらいたいという想いがあって、それが私の夢ですね。

──それは素敵ですね。そういった想いを持って活動をされている中で、これまで大変だったことはありますか?

中澤さん 大変というのとは違うかもしれないのですが、利用者さん一人一人に対してというよりも、少し大きな話になってしまいますが、やはり社会に対して、例えばグループホームを私が担当してるのですが、3年間の通過型グループホームで一人暮らしの練習をして、3年経ったらアパート暮らしに移行していくので、一緒に物件を探したりするのですが、そこで立ちはだかる、世間の偏見というものがすごくありまして。

というのが、やはり精神障害を持ってるということがわかると、たちまち断られてしまうんですね。世間ではインクルーシブやダイバーシティなどと言われていても、人々の心の中にはやはりまだまだ偏見があったりするので。

でもそれは知らないから、何か怖い、何かモノを壊すのでは、といった間違った情報や思い込みがあるので、そこを何とかしなくてはいけないということはすごく感じますね。

大野さん 世間の人たちからすると、精神障害の方を知らないだけなので、世間で流布されている情報が誤解だということをもっともっと知っていただけるようにしていきたいなと思っています。

転機となった坂本光司先生との出会い。

そして安倍総理がレストランに来店するミラクルな出来事が・・

──これまでやってこられた中で、転機になった出来事などはありますか?

大野さん 一つの転機といえるのは、先ほどの本を作った時に、私の知り合いがその本を、法政大学の坂本光司先生という方に渡してくださったんですね。

当時、竹ノ内がまだ理事長で、私も下にいましたが、坂本光司先生がその本を読んでこちらに来てくださり「すごい感銘を受けました。私に何かできることがあったら何でもやります」と言ってくださったんです。

坂本光司先生は、その後、法政大学の名誉教授をされたり、今は「人を大切にする経営学会」での会長をされていて、全国8000か所ぐらいの中小企業を見てこられて、いかに人を大切にしたら良い経営ができるかということをやっている先生なのですが、坂本先生が応援してくれるようになってから、いろいろな方々や企業の方が、応援するよ!と言ってくださいました。坂本先生が「日本で一番大切にしたい会社」という本のシリーズを8シリーズぐらい書いているのですが、そこにアンシェーヌ藍のことも書いてくださって。そこから知らぬ間にいろいろなところに広まったんです。

そのあと2016年頃、どう繋がったのかわからないのですが、当時の田村厚生労働大臣が、アンシェーヌ藍さんが素晴らしいと聞いて視察に来ました、と言って来店してくださり、当時の安倍総理にも話が伝わり、総理と障害者の集いを総理官邸でやるので、アンシェーヌ藍さんもぜひ来てください、そこでデザートをみなさんに配ってください、という依頼があり、全国から4〜5事業所呼ばれて、総理官邸に行って、私どもアンシェーヌ藍のメンバーさんも連れていって、みんなでサーブさせていただきました。その時に、一人の利用者さんが「安倍総理、今度はぜひ三軒茶屋のレストランに来てください」とお伝えしたら、安倍総理が「行きますよ」と気軽に言ってくださって。

でも、総理が来てくださるわけがないと思っていたのですが、その日が終わり帰ってきた夕方に早速、総理の秘書からお電話が入りまして、アンシェーヌ藍で今度、総理のお母様の誕生日会をやりたいのですが大丈夫ですか?というお話しでした。

それで、安倍総理のお母さまのお誕生日会を12名の貸切でやりまして、みなさんお忍びでと言いながらも、何かマスコミに漏れて、その後、取材がたくさん入りまして。坂本先生の出会いと、安倍元総理の力で、私たち事業所の知名度が抜群に上がりまして、藍染めの製品も売れるようになってきましたし、レストランも活気づいてきましたし、今まであまり陽の当たらなかった我々の事業に陽の目が当たるようになったのは、そういった出会いからですね。

──それはすごいですね!

大野さん すごいですよね(笑)あれは振り返ってもミラクルのような出来事でした。

──そのきっかけとなった「30年史」を作ろうと思った理由は何かありますか?

大野さん 30年史を作ったのは、竹ノ内のやってることは素晴らしいと周りの方々がみなさん言ってくださって。当時昭和女子大学の名誉教授だった方が法人の役員をされていて、竹ノ内さんの素晴らしい活動を記録に残した方がいいのではないか。というお話で、その方が全部執筆してくださったんです。大学の教授なので、すごくしっかりとした本を作ってくださいましたね。そのあとは本当にいろんな方をご紹介してくれて。

中澤さん そうですね。それで、東京オリンピック2020の時にも、そういったご縁もあり、オリンピック、パラリンピックで東京都の文化や社会活動などを発信するようなブースが有楽町にできたのですが、そこにもファクトリー藍も出展することができましたし、アンシェーヌ藍も他のところとコラボでレストランを出すことができました。

そういうことも、利用者さん一人一人がオリンピックのブースに出るんだよねとか、レストランに働きに行くんだよね、といったことで、すごくモチベーションが上がりましたし、それは本当に嬉しいことだなと思います。

大野さん 安倍総理が来た時はみんなすごいテンションが上がって、総理にお水出しちゃったんだよね、とか、私なんてメインディッシュを総理に出したのよ!ってすごい喜んでましたね。一国の総理にサーブできたという喜びをみんなが持つことができました。

藍染めは奥深いと同時に、どう染めてもすべてがアート作品のようになる

──藍染めの良さはどんなところでしょうか?

大野さん 私は竹ノ内から引き継いだ時、レストランの方にずっと携わっていたので、藍染めを全くやったことがなかったんです。

引き継いだあと、自分も関わるようになって、工房の藍染め担当者に、一から教えてくださいとお願いをして、教えてもらったのですが、最初に染めた日は感動しましたね。私のような素人でも、こんな綺麗に染まるんだと思ってびっくりしました。

それまでは、正直いうと藍染めに興味がなかったのですが、自分で実際に染めてみると、一回染めただけでも濃くなるんだとか、手を抜くとこんな薄くなるんだとか、何回も染めれば染めるほど、こんなに綺麗な藍色になるんだということがわかって。藍の色って無限にあるんです。染める回数が違うだけでも色のグラデーションがいっぱいあるし、その日の藍亀の状態でもこんなに違うのかとか、色々学ばせてもらっています。

藍染めは今でもいろいろと研究していますが、藍染めの奥深さは今でもわからないですね。まだまだ7年ぐらいしかやっていませんが、20年、30年やってもこの奥深さの魅力がわからないかもしれません。

でも藍染めはどうやっても格好良く仕上がるので、そういった意味では障害のある方々にとっては非常にいい事業だなと思います。とてもマッチングしていますね。

──これは何回ぐらい染めたら、この濃さになるのでしょうか?

大野さん これは6〜7回染めてますね。染めて乾かすを繰り返す空気酸化という方法があるのですが、空気酸化はすごく時間がかかるので、水酸化の方法でやっています。藍染めをしたあと、水につけてよく酸化させるんです。

藍の中にアルカリがすごい含まれてますので、アルカリと水を反応させることによって青の色が出るので、染めて水酸化して、染めて水酸化して、という作業を5〜6回やっていますね。水に入れることによって藍の色が際立ってきます。

染めるのがだいたい5分ぐらいで、水酸化も5分ぐらいかかります。1回の工程で10分ぐらいかかるので、5〜6回やると1時間ぐらいかかり、それで1枚仕上がる感じです。みんなには1時間じゃなくて、もうちょっと時間をかけて、もう少し濃くしてほしいので、10時から12時と、13時から15時が作業時間なので、2時間で1作品仕上げるようにしてくださいね、丁寧にやってくださいね、とお伝えしてます。

──中澤さんは藍染めの魅力は何だと思いますか?

中澤さん 藍染めは作る工程もそうですし、色がやっぱり独特ですよね。目に優しいというか、化学的な染料とは違うものがありますし、色だけじゃなく、抗菌作用や消臭作用などいろいろな作用があるというのも聞いて、一石三鳥ぐらい良さがあるなと思っています。

ここのショップもそうですし、レストランの方もそうですが、うちは藍がテーマになっていて、すべて藍色のブルーで統一されてるので、法人のホームページも、パンフレットも、この藍色での統一感が、法人のカラーとしても自信を持って出せるところです。私も藍色に囲まれていると、自分自身もほっとして癒されているという喜びもありますし、それが藍色の魅力ですね。

──ここ数年、藍染めが注目されていると思うのですが、その感触はありますか?

大野さん ありますね。クリスチャン・ディオールなどのハイブランドが藍染めの洋服を作っていたり、デザイン学校が藍染めとコラボすることもすごい多くて、いろいろなところが藍染めのドレスを作っていたり、テレビの問い合わせで藍染めの衣装を借りたいとか、アイドルが着るのでファッションショー用に藍染めの服を何着か貸してください、といったお問い合わせも増えていますね。

あとは、NHKの大河ドラマで、渋沢栄一さんの生家が藍染屋さんだったので、その影響で1年間、藍染めがクローズアップされたりしていましたので。ここ2〜3年くらい藍染めがきているな、という実感はありますね。

それと、海外の方もすごい興味を持ってくれているので、うちのinstagramも海外のフォロワーばかりです。

以前、中国のインフルエンサーがここに取材に来てくださり、シェアしてくださったら、中国でバズってしまったこともありました。

──こちらの店舗では、実際にそういう海外のお客様が多いですか?

大野さん 下北沢の街自体が海外の方が多いので、観光客も増えてますね。半分以上が海外の方かもしれません。

海外の方も、藍染めのことを知っていて、インディゴブルー、ジャパンブルーと言って来てくれたり、看板を見てふらっと入ってきてくださる方もいます。

──人気のアイテムはなんですか?

大野さん 圧倒的にワンピースが売れていますね。あとはTシャツです。

オーダーもできるので、常連さんはこういうデザインが欲しいとリクエストをいただいて注文してくださいます。

──イベントなどもされていますよね。

大野さん そうですね。コロナの4年前ぐらいから、ユニバーサルディスコを企画して主催するようになりました。

──ユニバーサルディスコは、なぜやろうと思われたのですか?

中澤さん さっきお話しした夢と重なるのですが、障害がある方もない方も、本当に分け隔てなく、そのキラキラした非日常空間の中で今を生きている、というのを実感してもらいたいなと思っていまして。

心も体も解放できるような、そういうイベントができないかなと考えていたときに、DJ OSSHYさんが、高齢者施設でシルバーディスコというのをやって、みんなを元気にしているのを拝見しまして。大学の先輩でもあるので、これをもっとユニバーサルに、いろいろな方をひっくるめてイベントをやりたいなと思って考えたものです。

最初は障害者の方に楽しんでもらいたいなというのがきっかけだったのですが、それをもっとおしゃれでスタイリッシュで素敵なイベントにすることで、一般の方にも来てもらい、そこで障害ある方とも一緒にみんなで楽しむことで、障害がある方といってもこんなにダンス上手なんだとか、一緒に楽しめるよね、って。そういう意味合いもあって、いろいろな願いが込められたイベントなんです。

──素敵ですね。実際にやってみてどうでしたか?

中澤さん 初回からすごく好評でした。障害者の方々も、すごく楽しくて生きててよかった、とか、こんなに楽しい時間は何十年ぶりですと言ってくださる方もいて、毎年楽しみにしてくださっています。

そういった素敵なイベントの機会は、私たちでもなかなかないので、障害者の方たちはもっと少ないと思うので。

大野さん 私も毎回参加しています。みんなの見守り役として。

中澤さん やっぱりいろんな配慮が必要ですし、安全を期すためには、スタッフ達もちゃんと見守っているというところがありますね。

──今後はどういった展開を考えていらっしゃいますか?

大野さん 今後は、藍染めでファッションショーをやりたいですね。ちょっといい会場でやって、みんなに来てもらって開催したいなと思っています。そういう企画はいつも考えています。みんなも楽しいでしょうし、新しい方が興味を持ってくださるし、世間一般の方々で障害のことをよく知らない人たちも、そういうイベントに行けば少しはわかってもらえるかなという意味もありますので、イベントはいろいろ考えていきたいと思います。

もう一つ企画を出しているのが、ラジオ番組を法人で持つことです。世間の方々が障害者のこと、福祉のことを、知らないことのほうが多いので、もっともっと世の中の人たちに障害福祉のこと、どういう方がどういうことをしてるのかというのを知っていただけるように普及啓発することが、我々社会福祉法人藍の役目だと思っていますので、ラジオ番組を持って、毎回ゲストに福祉に携わる人を呼んで、発信していきたいなと思っています。

──法人としてどんな未来を目指していますか?

大野さん 竹ノ内から引き継いだ時点で、とにかくこの法人をつぶしてはいけないという使命がすごくあります。今いろいろな法人や事業所が、赤字経営でけっこう潰れちゃっていますので。

そうすると利用者様、職員の皆様にも迷惑をかけてしまいますので、とにかく潰さないということをまず第一に考えているのと、先ほどから申し上げたとおり、やはり皆さんに高い工賃をお渡ししたいので、とにかく藍の知名度、レストランの知名度を上げて、たくさんのファンの方を作っていきたいですね。

社会の方々にこういう取り組みをしてるんだということを知っていただくこと、利用者さんと職員の安全を守ること、ここのファンを作って売上を上げていくこと。この3点ですね。

あとはやはり、さっき中澤が言ったように、みんなに誇りを持ってもらいたくて、自分で言うのもなんですけど、うちはすごいスタイリッシュだと思うんです。レストラン一つとっても、そういうところで働くことによって、「私、フレンチのレストランで働いているんです」って言えますからね。

みんなに誇りを持って生きてもらいたいと思っていますので、自分の店を自慢できるように。私こんな作品作ったんだって自慢できるような事業所にしていきたいと思っています。福祉事業所で通所してるんです、と言わせない世の中にしたいです。

「私は、藍染め師なんです」「私はフレンチレストランのウエイトレスなんです」って、夢を持って語れるようになってほしい。

もし仕事は何をしているんですか?と聞かれたら、藍染職人です、ってね。

──それは素敵ですね。お二人にお聞きしたいのですが、それぞれの、自分にとっての「青」のエピソードや、青にまつわる思い出がありましたらお聴かせていただけませんか?

大野さん 私は子供の頃から海がすごい好きだったんです。神奈川県の藤沢市なので、海が近いんですよ。山より圧倒的に海が好きなんですね。なので、とにかく綺麗な海を見に行こうってずっと思っていました。

綺麗な海があるのは、やっぱり海外だなと思って、学生の頃はハワイに行って海を見て、やっぱり綺麗だなぁ、心癒されるなぁって思って。だけど、ほかにももっと綺麗な海があるはずだと色々調べているうちに、25歳の時にワーキングホリデービザを取って、オーストラリアは綺麗な海がいっぱいあると聞いたので、3ヶ月かけてぐるっとバスで一周して、オーストラリア中の綺麗な海を見に行ったんです。

──綺麗な海を求めて海外へ行かれたのですね。

大野さん そうなんです。もうほとんど有名なビーチは行きましたね。それこそケアンズの一番有名なところも行きましたが、観光地のゴールドコーストよりも、知られていない所の方がやっぱりいいんです。人があまりいないところの方が圧倒的に綺麗で。

ぐるっと回っていろんな旅行者と知り合う中で、ある人からオーストラリアには2大ビーチがあって、東のホワイトヘブンビーチと西のエスペランスのラッキーベイは絶対見た方がいい、見ないと損をするぞと言われまして。まずホワイトビーチを見て、うわぁ、すごいなぁ。綺麗な青だなぁと。

これを超えるビーチはないだろうなと思って、今度は、エスペランスのラッキーベイを目指すわけなのですが、ちょっと遠かったんですね。ホワイトヘブンビーチを見ちゃった以上、もうこれ以上はないんじゃないかと思って行ったんですけど、着くまでも大変だったから余計なのかもしれないですが、着いたら、少し上に登る感じのビーチで、登ったら急に視界が開けて、今まで見たことないような青い色の海が広がっていたんです。

濃い青もあり、エメラルドグリーンもあり、浅いところもあり、すごいコントラストだったり、それこそ藍染めのグラデーションみたいな感じなんです。いろんな色が混ざって。しばし言葉をなくして、ぼーっとしてましたね。ほとんど人もいなかったし、すごいなぁ、すごい青だなぁっ・・・ていう私の青の話です。

サーフィンもせず、泳ぎもせず。オーストラリアをぐるっと回っていると、そういう何もしない人がけっこうたくさんいて、海が好きでただただずっと見ているんです。1日中何もしなくて、砂浜に行って、ただ海を見ている。ひたすら朝から晩まで海を見て過ごすみたいなね。

1日何もせずにぼーっとしてるなんて、そもそも贅沢な話じゃないですか。だからその時、青い海を見ながら、今すっごい贅沢な人生の時間を過ごさせてもらってるんだなっていうのは、毎日感じていました。

──中澤さんの青のエピソードを聴かせていただけますか?

中澤さん 私は、中学と高校が渋谷の私立の学校に通っていて、伊藤博文さんや渋沢栄一さんがその時代に作ったという学校なのですが、始まりがイギリス人の女性の英国教師が来てくださって、制服をどうするかというのを決める時に、高貴な人は白だといって、当時は珍しい白いセーラー服に、ロイヤルブルーのリボンつけようと決まった制服だそうです。

その制服に憧れて入ったようなところもあって、白いセーラー服にシルクのロイヤルブルーのリボンが本当に素敵で、今でも私はその時の自分に誇りを持ってるんですね。

入学すると、毎日その制服を着て通うわけです。すごくしゃきっとして、高貴といっても、鼻が高いプライドではなくて、こういう素敵な制服を着用しているからには、私もしっかりしなきゃいけない、マナーを気をつけて上品に振る舞わなくてはいけないという思いが、それを身につけていることで、自然と湧くんですよね。

制服を着たら背筋が伸びるし、恥ずかしいことはしてはいけない、というのがすごくありました。

そこでの6年間で、今の自分が作られているなというのがあって。もちろん家庭の親からの教育もありますが、そういう多感な10代の時期に、ロイヤルブルーの大きなリボンを付けて毎日過ごしていたというのは、私にとっては原点になっていると思います。

──素敵な青のエピソードをありがとうございます。最後に、PRしたいことなどございましたらお話しいただけますか?

中澤さん 私たちの社会福祉法人藍は、ショップに来ても、レストランに来ても、いろんなパンフレットを見ても、藍色で統一されていて、福祉としてスタイリッシュな福祉であると思っています。

大野も私も一般企業から入っていますので、そこから見てきた人間からすると、福祉業界はまだまだまだ遅れているなと感じますし、地味だと思われがちなので、それがイコール障害者の方のイメージにも繋がってしまうと思うんですね。

なにか時代遅れのようで、野暮ったいんじゃないかというイメージを持ってほしくなくて、それは日々一緒に過ごしている障害者の方々からも聞く声なんです。みなさん格好悪いと思われたくない、といった思いがあるようなので。

そこが藍としてやっている私たちの使命かなとも思っています。ですので、私たち法人の活動のことをもっとアピールしていきたいですし、いろいろな方に知ってもらいたい、私たちの事業のことを知ってもらいたい、それは派生して障害者の方々をもっと知ってもらいたいという思いがあるので、藍染めのこのショップにも来ていただきたいですし、レストランにも来ていただきたいですし、たくさんの人に見てもらいたいなと思っています。

大野さん 私はこの業界に入った時、20年前ぐらいに初めて、精神科病院の見学会のようなものに参加させていただいて、横浜の古い精神科病院を見に行ったんです。

そこには大きい共有スペースがあり、入院患者さんがいっぱいいらっしゃったんですけど、今現在はもっと良くなっているとは思うのですが、20年前の精神科は、当時はまだ、独房じゃないですけど、格子とかも付いていて、出られないような病棟で、障害者の方が何もしないでぼーっと机に座っていました。私は精神保健福祉士として見学させていただいていたので、看護師さんから自由に声を掛けていただいていいですよと言われていましたので、皆さんに声かけさせていただいたんです。

ここに何年ぐらい入院されてるんですか?と聞くと、忘れた、と。オリンピックが終わった頃だから、今何年かな、みたいな感じの話で、40〜50年も入院されてる方がたくさんいらっしゃって。そういうことを知らなかったので、なんで40年も?と思ったんです。

そのあといろいろ勉強して、そういう方がいっぱいいらっしゃるんだということが分かったんですけれども、その時は本当に衝撃を受けて。

同じ日本で、同じ時代に生きていて、40年、50年と入院してる人がたくさんいるという事実を初めて知ったんです。さぁどうしようか。明日からの人生、ちょっと見なかったことにして、また普通に生きていこうっていう風にも思えたし、いやもう見てしまった以上、何かしないとこれは人としてダメなんじゃないのか、という想いがあって。

でももう見て見ぬふりはできないから、こういった長期入院患者さんを少しでも早く社会に戻せるような仕組みづくりを作らなければいけないな、とその時、思いました。

先ほどから申し上げてるように、皆さん精神障害の方や福祉のことを知らないで生きています。知らないのは全然悪いことじゃないので、全く構わないんですけども、知っていただきたいなと。

例えばレストランに来ていただいて、障害者の方がこういう所で働いてるんだ、みんな一生懸命頑張ってるから何か応援しようって思ってもらえるような社会になったらいいなと思っています。

もう皆さん知ってしまいましたよね。こういうところで障害者の方が一生懸命働いているのを知ってしまいましたよね。じゃあ応援しましょうよ!というオープンな福祉事業所にしたいと思ってます。

だからこそ、こういった下北沢にショップを設けたり、三軒茶屋にレストランがあったり、福祉のことを知らないというのであれば、ぜひ見に来てください。皆さんに見ていただいて、その上で判断して、応援してくださるファンの方をたくさん増やしていきたいなと思っています。

もちろん賛否両論あると思うので、なんでこんな所で働いているのかよと思う方がいるのも、もちろんそれはそれでいいですし、でも、まずは見に来ていただいて、いろいろ感じていただけると嬉しいなと思って、開放的なところにしています。

藍染めショップも、アンシェーヌ藍のレストランも、ぜひいらしていただきたいなと思ってます。

素晴らしいお話をありがとうございました!

社会福祉法人 藍

理事長 大野 圭介

理事 中澤 美和

https://aikobo.or.jp/

「夢の実現を目指して」

「働きたいけど働く場所がどこにもない」という一人の障がい者の「想い」から始まった当団体は、創業時(1983年)から一貫して一人一人の夢の実現を目指して活動をして参りました。

人にはそれぞれ夢があります。夢に大小はありません。その人が叶えたいと永年想っていることを夢に終わらせず、実現をするお手伝いをさせていただくことが我々の法人の原動力になっています。

一人一人の「想い」に耳を傾け、真摯に受け止め、夢の実現を目指して皆で力を合わせてこれからも活動していきたいと思います。

■ファクトリー藍

世田谷の若林から、Japan blueとも呼ばれる日本伝統工芸の藍染、織り、刺子等の洗練された製品をつくり出し、新しい福祉の形として社会に発信していきます。

https://aikobo.or.jp/service/factory

■アンシェーヌ藍

三軒茶屋でフレンチを中心とした洋食レストランを運営しています。調理補助、フロア・カウンター業務、キッチンカーに関わる業務などを障がいのある方々がやりがいを持って行えるようサポートしていきます。

https://aikobo.or.jp/service/ancienne