THE BLUE Spirits インタビュー第20回は、藍左師・守谷玲太さん。

守谷さんは、藍染と左官技法をミックスさせた独自のスタイルで、「藍」を用いて、まさに現代の「青の表現者」として活動されています。

その人生観をお聞きしていると、「青」を誰よりも美しく表現する術(すべ)を知っている。そして、清濁併せ呑む「深い藍」で表現されている世界観は、世の中に清々しいほどのインパクトを与える力強さを持っています。

そんな守谷さんの人生の中で、稲妻が走ったほどの衝撃的な左官との出会いから、「藍だけで生きていこう」と決めて、今に至るまでのお話をたっぷりとお伺いしました。

すべてを捨てて「藍一本で生きていく」

──藍染という側面から、ぜひブルーのお話を聞かせていただきたいなと思っています。藍染はいつからされているのですか?

守谷さん 僕が藍に触れ始めたのは2017年です。

当時はヨーロッパの左官技法を学んでいて、ベルギーにも行っていました。

帰国したとき、もともとプライベートで藍染が大好きだったことを思い出したんです。

ベルギーから戻ったタイミングで、「ヨーロッパの技術や材料をどう日本での仕事につなげていくか」と模索していたのですが、そのときにふと目に入ったのが藍染でした。

藍染といえばテキスタイルの染めはよく見かけますが、それ以外の分野で藍の青を表現したものはあまり見たことがない。そう気づいたとき、ここに新しい可能性があるのではと思ったんです。

そこからチャレンジが始まって、1年間かけて取り組んで、2018年にこの形が生まれたんです。

最初にレシピを仕上げようとしたとき、日本の材料だけでは色が褪せてしまい、藍色を保つことができなかったんですよ。

ところが、たまたま僕が学んでいたヨーロッパの材料や技法を取り入れることで、藍色をしっかりとキープできるようになったんです。

藍は、自分にとっても大好きな色で、長年サーフィンを通じて自然から学んできた感覚とも不思議と重なって、すごくフィットしたんです。

そこから振り切って、「藍だけで生きていこう」と決めて、今に至ります。

──決めた「瞬間」というのはあったのですか?

守谷さん 僕はそれまで「藍」に取り組みながらも、さまざまなことを手掛けていたんですけど、コモンズ投信が毎年開催している「日本の社会課題を解決するために立ち上がったリーダー」で、ありがたいことに2021年の選考で僕も選んでいただき、11名のひとりとしてフォーラムでスピーチをする機会をいただきました。

そのとき、自分が「多くの人の目にどう映るか」を改めて考え時に、SNSを振り返ると、発信が散らかっているな、と思ったんですね。

僕のテーマは「社会課題に対して、藍という植物でどう向き合うか」でした。だからこそ、人から見て「何でもできる人」ではなく、「青をやっている人」「青の人」という印象を持ってもらいたいと思ったんです。

そこで腹を決めましたね。

全部やれることを捨てて、「藍一本で生きています」と。

以前は「なんでもできますよ」「どんな色でもできます」「インテリアでも建築でも、何でも対応できます」と幅広さをアピールしていましたが、お客様の立場に立ってみると、それは情報が多すぎて、かえって何が強みなのか分からなくなってしまうんですよね。

でも、「この人はとにかく青をやっている」と一本に絞ると、もちろん怖さもあるけれど、その方がすごく情報としてシンプルだから、ストレートに伝わりやすい、というのに気づきましたね。

稲妻が走ったような左官との出会い

──守谷さんが左官をやるようになった経緯を教えていただけますか?

守谷さん もともとは建築のデザインから施工まで全部請け負う会社をやっていて、もちろん建築ってトラブルも多いし、いろんなことが重なって正直しんどい時期もありました。

そんな時に、たまたま雑誌でヨーロッパの左官技法を目にしたんです。

以前から左官そのものはすごく好きで、自分がデザインする建築には必ず取り入れていましたし、職人さんにお願いしたり、その現場で作業を見たり、ときにはお手伝いしたりして。

やっぱり左官って、時代が変わっても、“腕一本とコテ一つ”で勝負できる、かっこいい仕事だなと感じていたんです。

それがある日、ヨーロッパの左官技法の写真を見た瞬間に、まさに稲妻が走ったような衝撃を受けました。 「こんなかっこいいものが創れるんだ!」って。 同時に、左官って日本だけのものじゃないんだっていう発見もあって。そこから一気にのめり込んでいった感じですね。

──海外でも左官てあるんですね!

守谷さん むしろ、海外の方がすごいんですよ。

その技法を知った瞬間に本当に稲妻が走ってしまって…。当時は社員もいて会社も回していたんですけど、全部清算して、仲間に分配して、自分が抱えていた現場をきちんと終わらせてから――ある日突然、コテを持つ人間になったわけです。

そこからは一生懸命、独学で学んで、いろんな方法を試しながらアプローチしていたら、たまたまベルギーの左官ブランドさんから声をかけてもらったんです。

「資金はすべてこちらでサポートするから、プロトレーニングを受けに来ませんか?」と。

コテを持って2年目で、そのオファーがあったんです。その頃、確かにすごい変わったことやってたので。

──どんな変わったことをやっていたのですか?

守谷さん 普通、日本で「左官」といえば白い壁を塗る仕事、というイメージだと思うんです。 でも僕の場合は、家具をつくったり、そこに髑髏(ドクロ)を入れてみたり、アート寄りの表現をやっていて。なるべく「面白いことをやろう」と思ってやってきたのが、そもそものきっかけですね。

あの“稲妻”が走った体験があって、その後ベルギーへ渡り、帰国してからは、自分の大好きな「藍」を取り入れよう、好きと好きを掛け合わせて。

ただ、当時の僕は心身ともにズタズタで、「これしかない、これをやる以外に自分には何もない」と思い込むくらいの状況でした。でも、そんな想いがなかったら、きっと今まで続けてこられなかったんだろうな、とも思います。

──左官が道を開いてくれた、ということでしょうね。

守谷さん まさにそうですね。

そこからいろんなご縁がつながって、学校で授業を担当させてもらうことにもなりました。

それもあって、「藍」については徹底的に調べましたね。

教えるからには、メリットやデメリットといった表の部分だけでなく、“黒歴史”も含めて、きちんと伝えていきたいと思っています。

──「藍染」を教えられているのですか?

守谷さん そうです。「藍の先生」としてやっていますね。 毎年10月には、東京の文京学院大学で国際教育プログラムの授業を担当していて、そこでは、9カ国ほどの留学生たちに向けて、日本の伝統芸術を学ぶクラスを開いているんです。

大学生たちと接していると、彼らは生まれた時からネットが身近にあった世代で、それが当たり前という環境で育ってきている。だからこそ、これから自分たちはどう生きていったらいいんだろう、という漠然とした不安をすごく抱えているんですね。

実際、大企業に魅力を感じない学生も多くて。首席で卒業しても就職しなかったり。

そんな彼らが、かえって手仕事や伝統的なものに興味を持ってくれるんですね。そこに新鮮さやリアルな生き方を見つけるんでしょうね。

だから授業の最後に「質問はありますか?」と聞くと、ほとんど毎回必ず出てくるのが、「どうしたら、そうやって生きられるんですか?」という問いなんです。

不思議なことに、藍染そのものへの技術的な質問よりも、そういう生き方への関心のほうが圧倒的に多いんですよ。

──生き方、なんですね。

守谷さん そうなんです。生き方を聞かれるんですよね。でも「なかなかしんどいよ」って答えるんですけどね(笑)

──でもかっこいいですよね。生き方も、作品も。生き様が作品に表れますからね。

守谷さん もちろんいいことばかりじゃないですけど、わるいことばかりでもないので。

なるべく、限界が来るまでは、自分が今ワクワクできるもの、好きなものをやって、生きていけたらいいなと思いますね。

──そこから、横浜ベイスターズは、どういう経緯で繋がっていったのですか?

守谷さん 藍染は今、サステナブルという観点からも再び注目されています。 もちろん昔から藍染工房は各地に点々と存在していて、最近では若い世代が新しく工房を始めるケースもありますが、この技法を用いて新しい形に挑戦していたのは、僕しかいなかったというのもありますし、藍染工房やモノづくりをしている方々は、伝統を大切にしている分、固定観念も強くあるので、ベイスターズが「デジタル化」というプランを立てたときでも、手仕事の作り手にとっては、自分が作ったものをデジタル化されることに対して抵抗がある方が多いんですね。

そんな中で、ある日突然、僕のもとに電話がかかってきたんですけど、おそらく理由としては、僕が革新的な取り組みをしていたことと、柔軟に対応ができる、というのもあったと思います。

最初は僕自身も驚きましたよ。 ただ、ベイスターズに関わる前、パリ五輪のセーリング日本代表の仕事を担当していたので、その実績が評価されたのもあったと思います。 だから僕にとっては、公のスポーツに関わるのは今回が二度目、という感覚ですね。

僕はアナログや手仕事の作り手ですが、それをデジタル化することで、化学繊維に対しても本物の藍を使った表現が可能になるし、手仕事でデザインしている以上、「手仕事を奪わない」という側面でもいいですね。

作り手として体はひとつしかないから、何万人もの方に直接届けるのは難しいですが、デジタルと融合することで、それが可能になる。「伝わる」という意味では、非常にいいのかなと思っています。

「藍」に取り憑かれる、「藍」の魅力とは

──藍の魅力って何でしょうね?

守谷さん これはね、僕たちもなんだろうな、思っているんですけど、

以前、ロンドンにいるローナ・バーチャムというおばさまがいるんですね。

彼女はロンドン芸大でテキスタイルを教えていた方で、大学生向けのプロジェクトを立ち上げることもありました。そのローナにも以前、こう言われたんです。

「結局、これに取り憑かれる、藍の魅力って何だろうね」と。

みんなそう考えていると。

僕も考えてみるんです。

藍の何に人は惹かれるのか。

やっぱり、視界から取り入れる自然界のブルーや、記憶にある自分の経験、そして心理的なものに、藍はダイレクトに繋がっちゃうんじゃないかと思って。

あと、藍はもともと薬として使われてきた歴史もあって、人間には必要不可欠な存在だったので。 近い将来、藍がまた再解釈で、医療や健康管理の分野で活躍することがあるかもしれない——そう信じて僕たちも活動しています。

そう考えると、神様のような存在が、みんなが「いい」と思うものを通じて植物を守ってくれているのかもしれない。 人間の色彩への欲求と、藍という植物とのつながりを、僕はそう感じています。

──「青」に関してはどう思っていますか?

守谷さん 青という色は、破壊と再生の両方の側面を持っているわけなんです。 癒しの効果もあれば、覚醒の効果も持っている。

いろいろな文献を探求してみると、広重や北斎の作品にも、青に取り憑かれたかのような表現があるんです。

ピカソの青の時代があったりとか、フランスのイヴ・クラインもそうです。

時代を問わず、青に取り憑かれる人がいるんですよね。 だから今でいうと、僕もそのひとりかもしれません——それくらい青を使っているので。

──藍を染めている時、藍で絵を描いている時、ずっと青ですが、青に飽きることはないですか?

守谷さん 不思議と飽きないですね。僕は若い頃からけっこう飽きっぽくて、いろいろやってきた人間なんですけど、サーフィンと藍染だけは続けているんですよ。

毎日「青いこと」やってるけど、本当に飽きないですね。

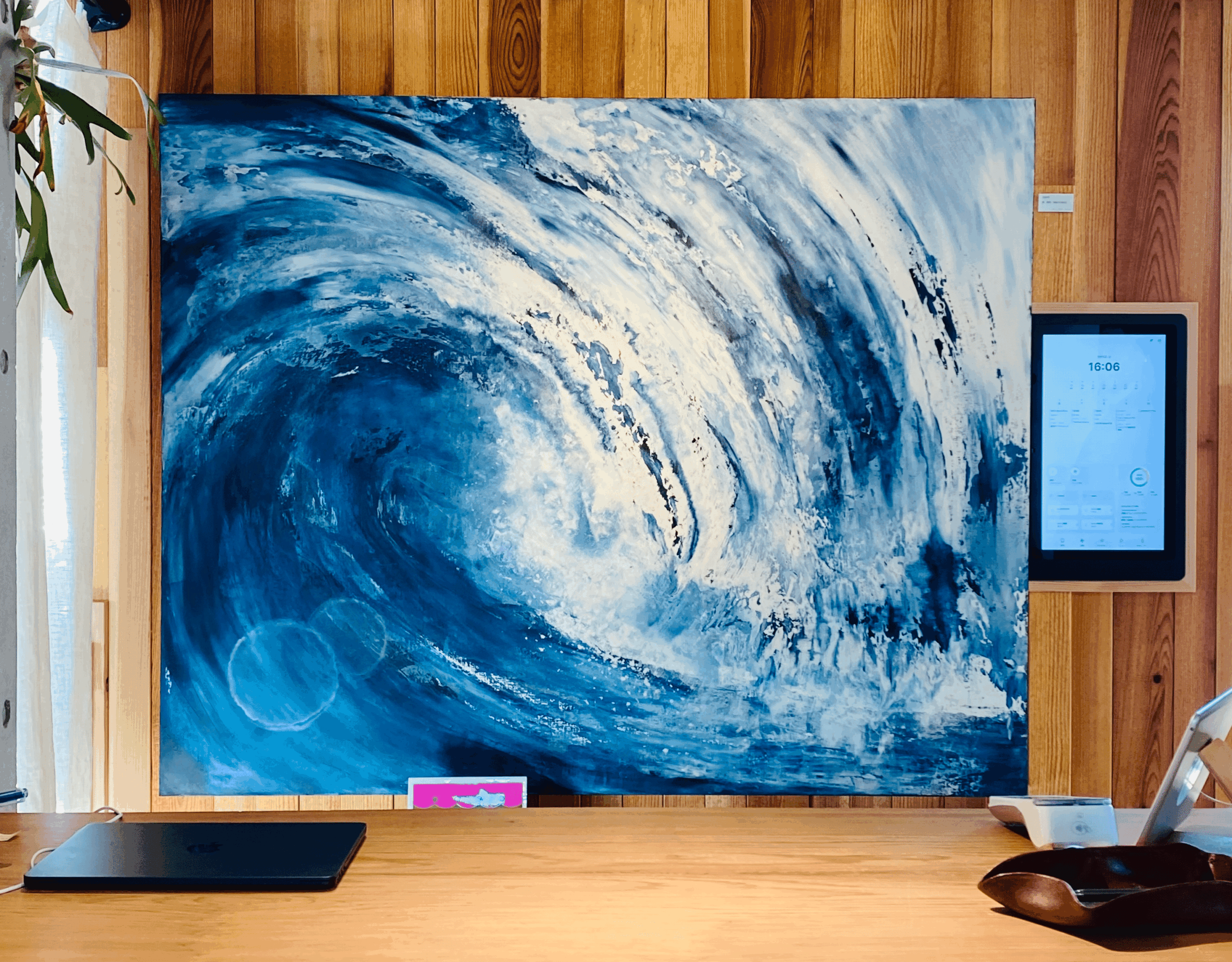

──これが一番大きい作品ですね。

守谷さん そうです。これは100号。

僕自身、以前は普通の顔料の青を使ったこともありますが、やはり藍にしか出せない独特の「青」があるんです。

藍は畑の緑の葉から色素を抽出していきます。

たとえば、空や海、川といったものは本来無色透明で、太陽の光と人間の視覚構造によって「青く見えている」に見せてくれていますよね。

そういう意味では、「緑のもの」に人の手が加わって、還元していくことで、はじめて「青」が抽出される。

植物という自然の、しかも本来青くないものから青を生み出す——そこに藍の面白さもありますね。

藍の「冴えた青」が立ち上がる

──こういう濃淡も出せるんですね。

守谷さん そうです。これらの絵はすべて、藍色だけで描かれています。

左官の材料自体は白いので、どれだけ藍色をレシピするか。

長く触り続けると、1色になっちゃうし。

だから、濃淡もすべて藍色だけで表現しているんです。藍の配合を変えるわけではなくて。

藍は、粒子が吸着してくっつくという解釈なので、細かい粒がいっぱいあるから、他の色とは混ざり合わないんです。

だから、色が薄くなっているのではなく、むしろ粒子の間に隠れているような感じで存在しているんですね。

──なるほど。それで表現されているのがすごいですね。

守谷さん だから、これは藍染で使う方法とは少し異なり、沈澱藍という抽出方法を使います。

まず、葉っぱをたくさん水に浸し、真夏の炎天下で約3日間発酵させます。すると葉や茎から色素が抽出されます。

次に、その色素が溶け出した液体に消石灰を加え、アルカリと反応させます。消石灰などの不純物は取り除き、反応した液体に空気を送り込むことで、はじめて「青」が現れるんです。

もともと藍の色素は水に溶けにくい性質を持っていますが、アルカリ性の水にすることで初めて溶解していく。昔は木の灰でアルカリ性にしていましたが、現代では薬剤で同様の状態を作ります。

そして、その溶解した藍色が布や紙などの対象に付着し、空気に触れることで青色に変化します。

染めた直後は、赤褐色や黄緑色の状態ですが、空気に触れることで初めて藍色になる——それが天然の藍染なんです。

──最初から青じゃないんですね。

守谷さん そうなんです。アルカリ性だったものが酸化して青くなる——これが還元法です。

実は、巻貝の紫染めと藍染だけが、この還元法を使った染色法なんですよ。

合成された人工的な青色は、最初から青く染めていますが、天然の藍染は、空気に触れた瞬間に青が現れます。

だから、発酵や匂いなど、しんどい作業でもあるんですけど、最後に空気を送り込んだ時に、きれいな青が現れる——あの瞬間に魅了されるというのはありますね。

──守谷さんの藍は、ほかの藍より鮮やかでキレイですよね。

守谷さん 藍染ってね、みんな「染める」ことに一生懸命になるんですよ。そこに注目しがちなんですけど、本当はもっと大事なのが「洗うこと」なんです。

藍はアルカリ性から酸化して青くなるんですけど、アルカリ=アクなので、必ず黄ばみが残るんですね。染め上がった直後は青く見えても、その奥には黄ばみが潜んでいる。

だから実は、染めるより洗う方が大事なんです。僕は生徒にもいつも言うんですけど、「染めるのは誰でもできる。丁寧にやれば青くはなる。でも、そこからどれだけ洗いに力を入れてアクを抜いていけるかで、仕上がりが全然違う」って。

黄ばみが抜けていくことで、本当の「冴えた青」が立ち上がるんです。だからこそ、洗うことに一生懸命になってほしいんですよね。

──そういったことも、やっていくうちにご自身で体得したことですか?

守谷さん そうです。だから、アトリエに持ち帰って預かりで染める場合は、藍染して、藍染して、完全に乾かします。そのあと、直射日光、つまり太陽光にしっかり当てて、紫外線でアクを焼くんです。そうすると、黄色い線が出るんですが、それを完全に焼き切ります。

その後、50〜60度くらいの少し熱めのお湯に入れると、アクの黄ばみだけがきれいに抜けるんです。そのあと洗濯して、この工程を2回ほど繰り返すと、青がすっごい冴えるんです。

世界で唯一の『藍左師』

守谷さん この中央の絵は、自分で海水を焚いて塩を作って、それで絵を描いていくんです。

──塩なんですね。

守谷さん だから、湿気でジメーっとしてくると、消えてくるんです。でも乾いてくると、また出てくる。

これも買ってくる塩だとできないんです。自分で焚いた塩じゃないとできない。

──本当に自然のもので描かれているんですね。

守谷さん 土着的というか、プリミティブに、自分の身の回りにある素材を使った表現——それが、僕のひとつのスタイルなんだと思います。

左官の材料は、石などを粉にした鉱物を20種類ほどブレンドし、ひまわり樹脂と混ぜたものです。

それを左官用の材料としてミキサーで練り、さらに藍を加えて作品を作っているんです。

──その技法は世界で唯一ですか?

守谷さん もともと僕がやり始めた時は、世界で唯一で、そのあとお弟子さんとかに教えてますけど、

『藍左師』という肩書きは、僕が世界で唯一ですね。

『藍』の歴史を紐解く〜心の深いところに響く青の力〜

──藍は日本独特のものなのでしょうか?

守谷さん 藍は世界中に存在するんです。オーストラリアだけは無いと言われていますが、それは単に国としての歴史が浅いからで、基本的にはほぼ全世界で藍はあります。

藍には、タデ科、キツネノマゴ科、豆科などさまざまな種類があって、フランスにも、北海道にも存在します。インドの藍は、日本でいう琉球藍と同じ種類ですし、フランス北部の寒い地方では、北海道と同じ大青(ウォード)という種類があります。色味や植物の形は違うけれど、藍としての植物は世界中にあるんです。

──藍というと、日本がフューチャーされているイメージがあるのですが、それは違うのでしょうか?

守谷さん 一番古い文献だと、エジプトで5000年前のミイラにまかれていたものが藍だったと確認されています。 ただ、グローバルに見ると、インディゴダイとして知られているにもかかわらず、なぜか海外でも「藍染め」という表現をするし、なぜだろう、って思った時に、

藍が最も盛んだった時期は、ほぼ全国民が藍を着ていたというのは、たぶん日本だけなんです。

どの国も一部で使われていたというのはあったと思うんですけど、日本では全国民が日常的に着ていた。

いわゆる「ジャパンブルー」という言葉にも象徴されるように、さまざまな条件が偶然にマッチしたしたわけです。

日本では、徳島県が藍の最大生産地で、1万6000ヘクタールという、お米よりもたくさん作っていて、それだけニーズがあって、経済を回していた。

しかも、徳島の藩主・蜂須賀藩が資金を投じて藍産業を守り、徳島の商売にして盛り上げたというのもあるんですけど、なぜ全国民が藍を着ていたのかというと、理由のひとつは、日常着として着用していたことと、丈夫で長持ちする藍染が最適だったこと。

さらに、着用できる服の種類も統制されていたため、藍染はその中の主要な色になったんですね。

一方で、粋な人たちは藍染で50種類ほどの色を作り、名前を付けたりして、カウンターカルチャーやファッション的なものもあったようですね。

一番の大きな理由は、藍染には消臭・抗菌作用があり、洗濯しなくていい。それが一番の理由だったと思います。

それだけ日本が青い国になってしまったので、海外の人が来た時に「わぁ青い!」となって、ジャパンブルーという言葉になった。

それが口伝的に伝わって、日本の藍、そのあとに北斎や広重が出てきたということになればもう、「ジャパンのブルー」になったんだと思いますよ。

──すごく藍の歴史に詳しいですね。

守谷さん 藍の歴史でいうと、昔から藍が美しいという認識はあると思うんですけど、実はその一番最盛期というのは世界でも奴隷制度の頃だったわけです。

これは、アメリカのサウスカロライナでも、日本でも似たようなことがあったんです。 日本では「えたひにん」と呼ばれる人たちが関わっていたり、灰汁を作るときに人骨が必要だったので、いまでいう葬儀屋さんみたいな人たちとタッグを組んでいたり、葬儀屋のような動きをしている人が、そのあと、藍染屋になったりもするんですよ。作業自体も匂いがきつかったりして、正直、大変だったと思います。

サウスカロライナも同じで、コットンフィールドでの奴隷制度は有名ですが、その前は藍が盛んに栽培されていたんです。藍の作業はとにかく過酷で、大人も子どもも、だいたい7〜8年で命を落とすほどの重労働だったようです。

だから、ブルースという音楽も、この歴史とつながっているんですよね。評論家の方々は「ブルーデビルズ」、お酒を抜いたあとの憂鬱な気分がブルースの語源だと言いますけど、藍の歴史とブルースの歴史を見比べると、これはもう間違いなく「ブルー=インディゴ」から来ていると思うんです。

つまり、ポップスが生まれる前から、彼らはブルースを演奏していて、青には心理的な意味があるんですよ。

アメリカ人も日本人も、青を見たときに心理を感じる。ヨーロッパだと、青は単なる色として扱われることが多い。

ちなみに、「ブルー」という言葉自体はフランスから来ているんですけど、フランスでは、ブルーというのはただの色としての言語だったんですね。

──フランス語のブルーの語源は「光り輝く」という意味だと聞いたこともありますよ。

守谷さん そうなんです、まさにその通りで。ギリシャ語には「フォース」という言葉もありますよね。

アメリカで青が心理的に強く感じられた背景には、奴隷制度の過酷な日々があります。例えば、ルネサンス絵画でマリアが着ている青色を目にしたとき、人々は無意識のうちに心が動かされるんです。その青にちょっとした癒しを感じる——そんな経験が、日々のハードな生活の中で生まれた。そこから音楽として表現され、ブルースという形になったんじゃないかと思います。

だから、ブルーデビルズではなくて、僕はむしろ「ブルーフィールド」の話だと思っていて。もちろん一つの解釈ですけれども。

──ブルーという色は、ブルーな気持ちというネガティブなものから、スカイブルーのような、なんて気持ちのいい空!っていう超ポジティブで、振り幅が広いですよね。

守谷さん そうです。両方ある。だから、そのブルーな気持ちというのも、どちらかというと、哀愁じゃないですか。

落ち込んで鬱(うつ)な感じ、というよりも、哀愁。

──確かにそうですね。

守谷さん 現代では、合成インディゴ、つまり化学的に作られた青は、デニム業界の成り立ちのせいで「悪」と言われることも多いんですど、その合成インディゴを開発したドイツの学者さんは、当時おそらく、奴隷制度を解放したかったわけです。

農業に頼らず、石油のコールタールからインディゴ色素を抽出する技術を発明して、それはすごい革命的なんですね。

そのおかげでブルージーンズやデニムが世界中に広まり、重労働をしなくてよくなったことで、奴隷制度も解放され、世界はよくなったわけです。

でも時代が変わるとまた再解釈されて、「植物は大事だよね」「合成インディゴは工業的で環境破壊につながる」と言われ、合成インディゴは悪、という見方になっている。

でも歴史を紐解けば、当時、人間の命を守ったよね、というのがあるので、どっちが良い悪いじゃないんですね。

だからそこはジャッジしないで、いいところもあるし、悪いところもあるし、そういう考えでいいのかなと思っています。

ただ、そういう含みを持った上でも、やはり藍には特別な魅力がある。DNAに刻まれているような、心の深いところに響く青の力があるんじゃないかと思います。

──まさにそうですね。私たちは青を潜在的に持っていると思います。

守谷さん 今までたくさんの方としゃべって、藍染をしていただいたりしてきましたけれども、藍が嫌いという人には、今まで会ったことないですね。

藍(青)はいろんなつかみもあるし、素敵なところもあるし、現代でのあり方というのもあるし、人間が期待する部分もあると思っています。

藍染もサーフィンも「調和」が鍵

──サーフィンも長いのですか?

守谷さん 父親の影響もあって、10代からやっています。小学生の頃からやり始めて、中学2年生くらいからガッツリ本気でやっていたので。

──お父様がサーファーだったのですね。サーフィンのおもしろさは何ですか?

守谷さん 結局同じなんですけど、

サーフィンも、自分の意識やエゴだけではどうにもならないんですよね。

だって相手は“波”ですから。波は常に動いていて、自分の思い通りにはならない。下が動くスポーツなんて、ほとんどないですよね。

「自分がこうしたい」と思っても、それだけでは絶対にうまくいかない。 波がこういう状態だから、自分はこう合わせていく――そこに調和があるんです。

藍染もまったく同じなんです。

「こう染めたい」と思っても、湿度や温度、暑さによって染液の“出方”が変わる。まるで藍自身が意思表示をしてくるような感覚があって、こちらが無理をさせようとすると、うまくいかない。だからこそ、お互いに歩み寄って調和をとりながらやっていくんです。

サーフィンの魅力も、藍染の魅力も、まさに“調和”。エゴだけでは絶対に成立しないところなんですよね。

それにもうひとつ面白い共通点があります。藍染をやっているからわかるんですけど、 藍染はアルカリ性の液から始まって、空気に触れることで酸化し、色が整っていく。海も同じなんです。海水は弱アルカリ性。人は無意識のうちに海に入って弱アルカリ性に浸かり、海から上がって呼吸して酸化していく。だから心身が“仕上がって”整うんですよ。

実際、サーファーに鬱のような人が少ないのはそのせいじゃないかと思っています。藍染も同じで、弱アルカリ性を保ちながら自然に酸化していくことで整う。 弱アルカリ性を意識するって、とても大事なんだと思いますね。

時代に左右されず、藍を守り、藍を盛り上げていく

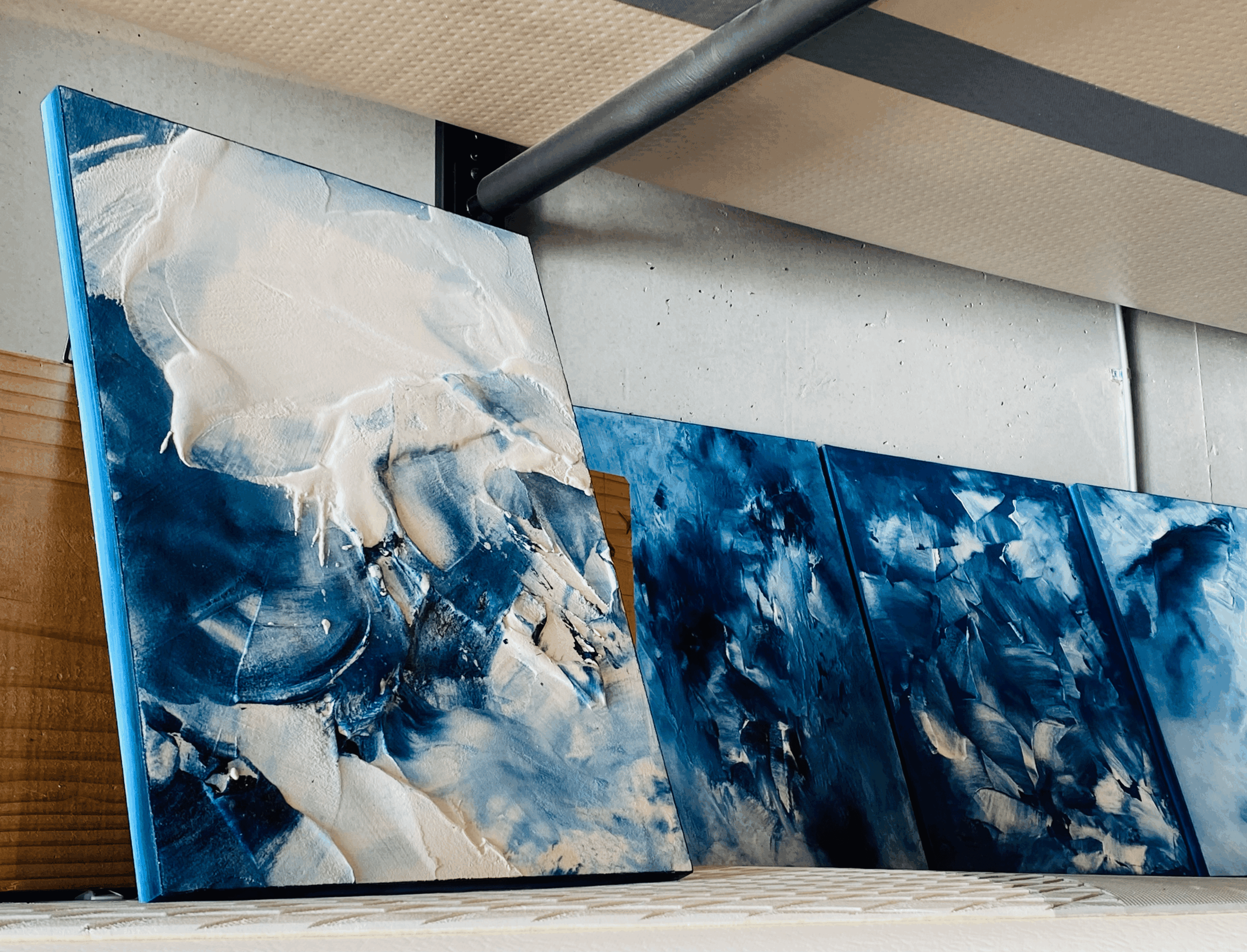

──この絵は、夕日のイメージですか?

守谷さん この絵は、最初、どっちなんだろうって、思ってたんですけど、たまたま朝、この絵が目に入ると、朝日を見たときみたいにパッと目が覚めるんですよ。だからこれは朝なんだなって思ったことがありますね。

これも左官を下地に入れているので、このなんともいえない透け感とかが表現できるんです。

キャンバスにただ塗ると、ベタっとしてしまったりするので。

そもそもこの3枚とかもキャンバスなんですけど、キャンバスに薄く左官を塗って割れないなんて、奇跡の賜物なんでよ。ヨーロッパの技術ならではなんです。

──左官て本当に新しいアプローチですよね。そこに藍を乗せて、世界でもここまで青い人は、イブ・クライン以降、いないんじゃないかと思います。

守谷さん それを目指しているですけどね。僕なんか、イブ・クラインが出て来たとき、衝撃でしたよね。なんか人生全体を青で生きてる人いるんだ!っていう。

僕も青一本で行きたいですね!

──ぜひ青で世界へいって欲しいです!

守谷さん やっぱり、これからは世界を狙っていきたいですね。

僕の左官の技法は、日本の伝統とヨーロッパのスタイルを掛け合わせたものなんですけど、十分、世界に誇れる技術だと思っているんです。

立ち振る舞いも、技術そのものも、見た人が「えっ!」と驚くようなものになっている。だからこそ、世界を相手に勝負していけるんじゃないかな、と感じています。

藍に関しては、やっぱり衰退していっている側面もあるんです。

だから、人間の光と闇じゃないですけど、伝統的な工房さんがあったり、いろんな立場の方がいる中で、僕はむしろ新しい革新的なことで“ヒール役”を買って出てもいいと思っているんですよ。

ヒール役になってでも、とにかく植物や藍色がもっともっとフューチャーされて、盛り上がっていったらいいなと思っている。そういう想いがあるので、そこは喜んで引き受けたい。

誰に何を言われても、自分が信じるものをやっていこうと思っていますね。

──きっと時代をつくっていく人ですね。守谷さんは、今後どういう世界を目指していますか?

守谷さん どういう世界を目指しているんでしょうね。

ただ、歴史が物語るように、時代によっていいものと、悪いものの解釈は、変わってしまう。

今、正義と思っているものが、悪にだって変わってしまうので。

僕はありがたいことに農業から芸術というところの振り幅で、最初から最後までやらせてもらっているので、これを通して時代に左右されない、時代によって解釈が変わらないことをずっと続けていきたいと思います。

守谷さん、深く美しい青のお話をありがとうございました!

藍左師 守谷 玲太

https://artmoriya.com/

日本の伝統文化「藍」と「現代左官」を世界で初めて融合させた、初代藍左師。

独学が故に常識にとらわれない作風は、多くのファンを魅了し、著名人の邸宅や有名ブランドの店舗デザインにも採用されている。

遠い記憶へとつながる奥深い藍の壁面を創造し、鑑賞者の美しい思い出を呼び覚ます。青の表現者。

【経歴】

2018年

独学で左官を始める。

2019年

世界で初めて、日本の本藍と左官の融合に成功。 初代藍左師としての活動を始める。

ベルギーの建材メーカー BEAL internationalより、 左官日本代表に選抜される。

2020年

《藍(ばんらん) 協会》を設立。 藍の左官を新たな日本文化として広める活動を開始。

横浜 Grass Rootsにて、 初個展[blue attitude…] を開催。

2021年

障がい者藍染就労支援プロジェクト 《FUJISAWA BLUE HANDS PROJECT》創設。

コモンズ社会起業家フォーラムにて、「2021年度 社会起業家日本のリーダー11名」に選出。

2022年

湘南 江ノ島の島内に、パブリックアート作品を寄贈 (ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス提供)。

文京学院大学にて、国際教育プログラムを監修。

横浜市立滝頭小学校にて、教育プログラムを担当。

2023年

アオバジャパン・インターナショナルスクールにて、教育プログラムを監修。

私立藤沢翔陵高校にて、 「表現の授業」 の非常勤講師を務める。

日本大学 湘南キャンパスにて、馬術部の新厩舎に藍の大壁画3面を制作。

2024年

藤沢市役所本庁舎にて、 大型作品5点が恒久展示される。

パリオリンピックセーリング日本代表ユニフォームデザインに作品が採用される。

伊勢丹新宿店 本館6階 アートギャラリーにて、 個展[APPRIVOISER] 開催。

GINZA SIX Artglorieux GALLERY OF TOKYOにて、個展 [Essential BLUE] 開催。

松坂屋静岡店 Blanc CUBEにて、 個展 [once in a indigo moon] 開催。

2025年

藍染師・藍左師養成学校 「Pinyon Jay School」開校。

横浜DeNAベイスターズ スペシャルユニフォームのデザインを担当。